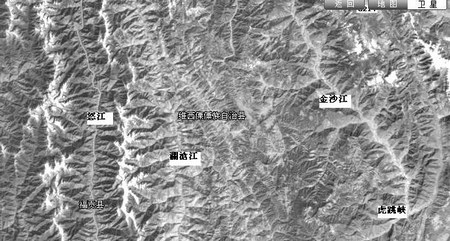

傈僳族宣教士

傈僳族简介

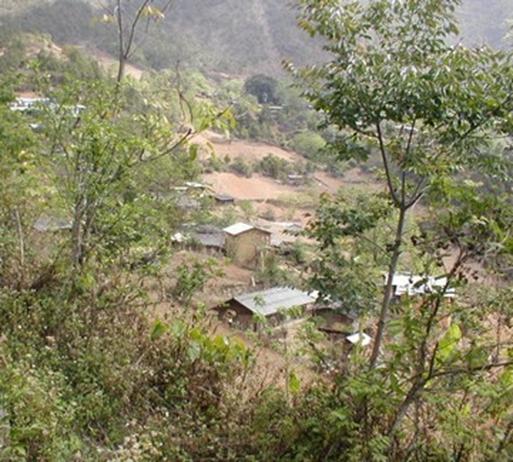

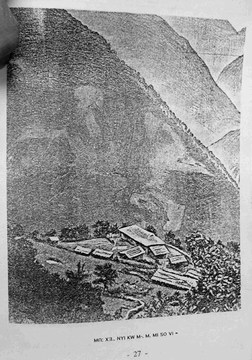

上左图:感恩节联合聚会,远山是怒江东岸。 右图:傈僳族喜住斜坡,层层梯田种玉米,菜蔬,房子一边傍斜坡,一边木柱。

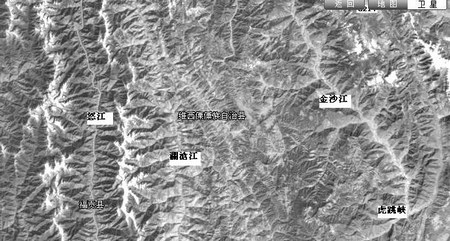

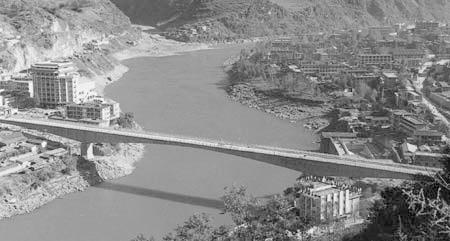

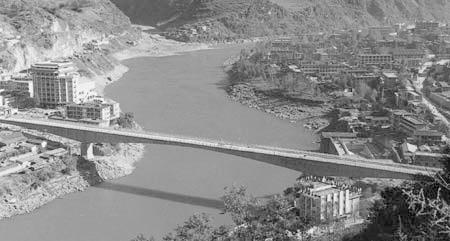

澜沧江大桥

澜沧江大桥

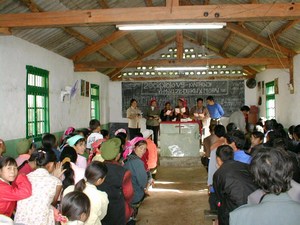

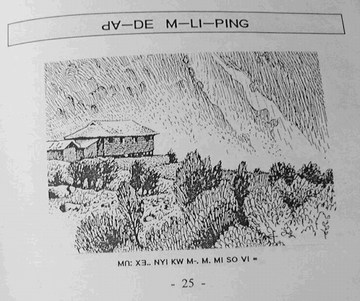

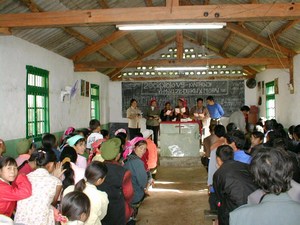

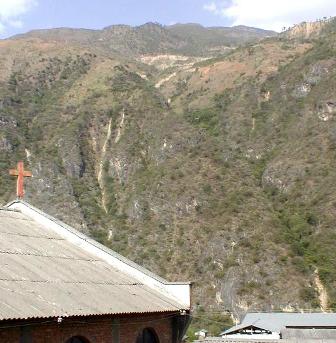

福贡县在怒江北,图为一傈僳教堂,80%傈僳人信主。

福贡县在怒江北,图为一傈僳教堂,80%傈僳人信主。

杨宓贵灵12年来在这儿每早灵修,她亲手种下这株大树。她说:宁愿享受这些山景,及信徒的问安,胜于西方国家大厦软床地毯。

杨宓贵灵12年来在这儿每早灵修,她亲手种下这株大树。她说:宁愿享受这些山景,及信徒的问安,胜于西方国家大厦软床地毯。

左图:落日斜照怒江。右图:山上若干小村落,每村必有聚会点

感恩节聚会,人太多,坐教堂外,右边是怒江东岸山蔍

傈僳族一队队人上台献诗,没有琴,不走音,声音清而亮,很美。

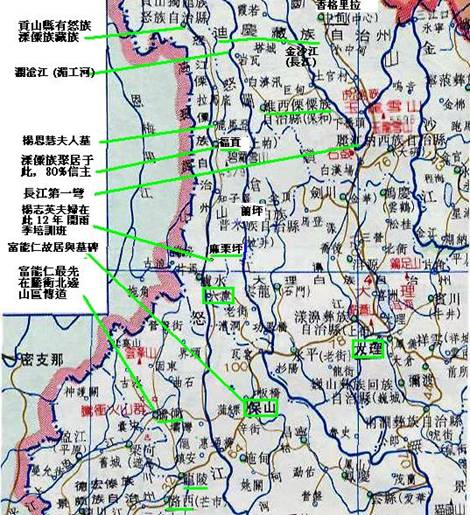

第一章 富能仁宣教士 1886-1938

【富能仁宣教士 1886-1938】

【富能仁宣教士 1886-1938】

富能仁的传记:有《峻岭之影》(Behind the Ranges,是戴德生儿媳Geraldine Taylor写的),《山雨》(Mountain Rain, 是她女儿Eileen Crossman写的。)

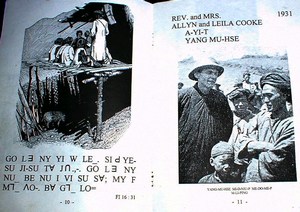

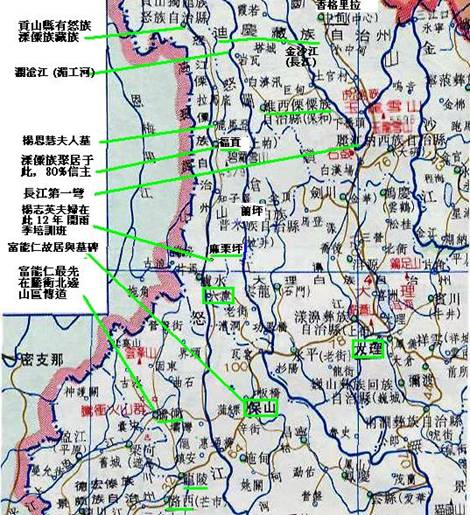

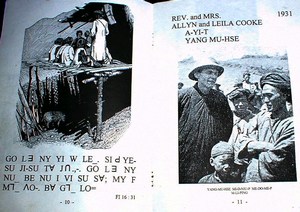

富能仁之后,还有杨思慧夫妇(又名杨智敬Allyn Cooke 1896-1990,Leila Cooke)在那里劳苦,译圣经,共三十年。

【杨思慧与傈僳人查经】

【杨思慧与傈僳人查经】

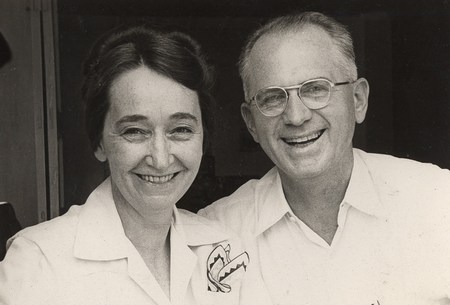

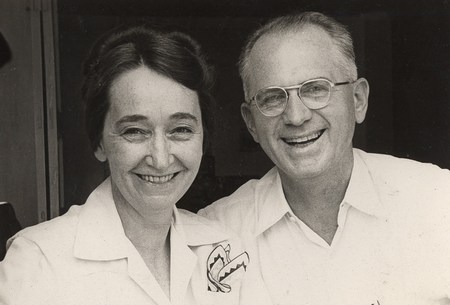

再后有杨志英、杨宓贵灵两夫妇(John Kuhn and Isobel Kuhn 1901-1957),在那边住了十多年,写下动人的记录故事。

【杨宓贵灵 1901-1957】

【杨宓贵灵 1901-1957】

【杨志英夫妇】

【杨志英夫妇】

还有其他的宣教士,如李崇德 (Francis Fitzwilliam 1902-1940),

Charles Peterson, 和摩而思家族(Russell

and Helen Morse, Robert Morse, Eugene Morse, David Morse, Bobby Morse, 等等)。他们都有可歌可泣的历史。杨思慧,杨志英两人各有后代和遗孀Esther Cooke, Eileen Kuhn在美国。

第二章 杨宓贵灵(Isobel Kuhn,1901-1957)

《寻》这本书是杨宓贵灵(Isobel Kuhn)的自传,她笔法生动,显出她为人活泼,这书令人爱不释手。讲她怎样放弃了基督,然后再“寻”到基督。后来她在某退修会中见到富能仁,见他面容憔悴寡言,但在讲台上讲到傈僳山区,却是栩栩如生,令人很想听下去。他在英国家境高贵,伦敦大学工程系毕业,又是钢琴能手,有人见他跑去云南山区,向文盲土人传教,便摇头叹息:“好好人才,就这样地废掉!”

富能仁影响了这青年人宓贵灵,后来她把自己摆上奉献的道路,去慕迪圣经学院念书,然后上船赴中国,《寻》的故事到此为止。

这书幸有续集《在戏台上》,讲她在云南生活的故事。她嫁给一位德国裔的美国人杨志英(John Kuhn),两人都爱上了傈僳族,但富能仁不想他们到山区去,怕贵灵柔弱女子捱不住艰苦的生活。但慢慢地她们有机会去短期探访,卒之在怒江山上的麻栗坪住下来,十二年之久。

这两本书是她晚年写的。她最早写的是一本小书《亘山宝库》(Precious Things of the Lasting

Hills),描写一些土人信主之后生命的可爱。

此外有《峭壁之巢》(Nests in the Abyss), 《喷火宝石》(Stones of Fire),《攀山寻民》(Ascent to the

Tribes),和到她离世十年后才发现遗稿的《再走第二哩的人生》(Second Mile People)。

宣教士富能仁的传记《峻岭之影》(Behind the

Ranges,是戴德生儿媳写的),《山雨》。戴德生、司达德 (C.T.Studd the Cricketer)

、古约翰

(Jonathan Goforth)、賈艾梅 (Amy Carmichael of Donnavur)

、剑桥七杰的传记,三位巾帼勇士 (Eva French,

Francesca French, Mildred Cable 丝绸之路的探险者) 写的《作基督大使》(Ambassadors for Christ)。

第三章 傈僳族

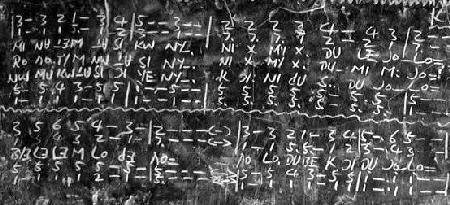

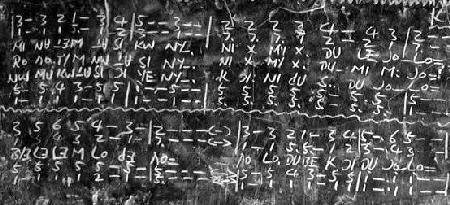

“欢迎你来同走我们这条道路!这条路是好的路,是有福的路,你一定要来走……”是聚会时的欢迎歌。简谱(低音用“\”,高音用“

’”)

主在我们身旁

傈僳信徒民歌

3 6 3 \6 | 1 2 3 5 3 - | 3 6 6 1' 6 | 6 5 3 5 6 - |

一 咱 尼 咱 阿菊嘎七列 阿 子 你 妈 嘎七列瓜渡

弟 兄 姊 妹 大家高 兴。 你 走 天 路 我 也 走。

61’ 6 6 56 5 3 | 1 2 3 5 3 - | \6 1 2 3 2 1 | \5 \6 2 1 \6 - |

多 马挂 又不绰 这 四 若 不 你 妈 苦 个 马 俄

我 们的 路 是 永 生的 路。 我 们 心 中 充满 喜 乐。

\6 1 2 3 5 3 | 6 5 3 5 6 - | 6 1’ 6 5 65 3 | 1 1 \6 1 3 - |

若 蹄你体 哇 你呢列括西 四 立 马无 沙 迭又迷都 各

我 们 彼 此 互相 帮 助, 大家 来 走天 路 公义 和 平 路。

3 2 1 \6 1 2 | 3 2 1\6 \6\5 | \6 - - - ||

以 你 题 此 题 罢 又 比迭 俄

有 主 耶 稣 在 我们 旁 真有 福。

六库是在峡谷里怒江窄窄岸边一个小镇,但它是两条大公路的介面。一条沿江从北到南,另一条向东,攀山200公里,去大理,然后再走200公里,到昆明。市内有些商店用罗马字拼傈僳文,也有商店售傈僳族的衣饰。

【六库的怒江桥】

【六库的怒江桥】

在峡谷里。怒江因为是雨季之末,水多,汹涌咆哮,很可怕,但名为“怒”江,不是因为它愤怒,而是因为怒江发源地是怒族的山区,在西藏边境。

怒族人少,混居在傈僳族中,也有人信主。

在峡谷里。怒江因为是雨季之末,水多,汹涌咆哮,很可怕,但名为“怒”江,不是因为它愤怒,而是因为怒江发源地是怒族的山区,在西藏边境。

怒族人少,混居在傈僳族中,也有人信主。

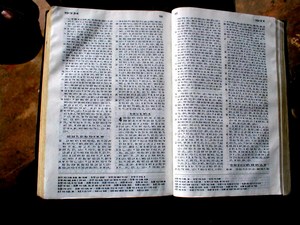

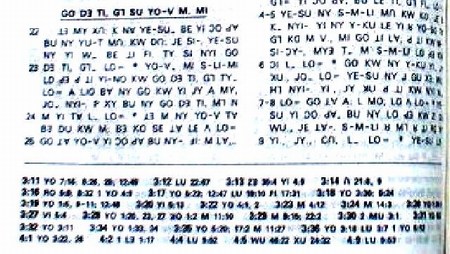

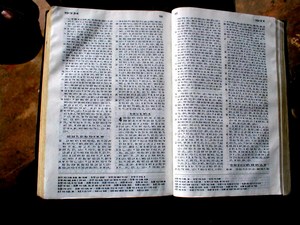

原来傈僳族喜欢住在45度的斜坡上,小径从来没有建筑层层石阶这种念头。用富能仁的字母编写的金边皮面的圣经,不单只是章节,还有串珠索引注脚。这就是富能仁、杨思慧他们数十年血汗的结晶了。

当日还没有今天的威克立夫圣经翻译社,富能仁的远见,令到今天傈僳族的教会比起苗族的教会信仰更强更坚固。秘诀是:富能仁只用大写罗马字母,但不够用的他就把一些字母倒转来。当时是铅字时代,倒转一个铅字很简单。所以这套字母很容易学,甚至到今天电脑时代,还是容易编印。所以傈僳信徒们一信主,就学会这套字母来读圣经。

几个小教会联合聚会庆祝感恩节。那个小礼拜堂只容得五十个人,其他的就坐在大门外或视窗外,搭棚而坐,上边张着塑胶大布来遮雨。男右女左,大家不闲谈,一来到便默祷。男的都斜挂着一个绣花布袋,里面有他们最宝贝的两本书:圣经和圣诗。

第四章 富能仁的墓

富能仁的墓,闻说是在保山市,在六库镇之南,大概150公里。

保山市人口有几十万,但市区看来只有五公里见方,有飞机场,整个县包括山区就有两百万。有高速公路东走到大理去,大概150公里。

石光斗牧师已九十多岁。他是富能仁唯一按立的汉人牧师。他大概是1934年信主,富能仁48岁,他24岁。四年后富氏就死了。

这就是富能仁在保山租了二十年的故居。他1938年死在这里。

这就是富能仁在保山租了二十年的故居。他1938年死在这里。

富能仁租了这房子二十多年,最后死在这里。

这个房子有两层,每层只有六尺高 (183公分)。但富能仁六尺四吋高 (193公分),便要长期弯着身子走来走去了。二十年真不容易啊。

后院中间种着菜的一小块地方,原是富氏亲手挖的池子,在哪里他帮石牧师施浸礼。

富能仁死于恶性疟疾,三天就去了,她太太已有身孕,打击太重,很伤心,未能应付在这异地做一个又合宜、又荣耀神的丧礼。于是石光斗牧师出来作“孝子”,办丧事。

首先是要买棺材。富能仁六尺四吋 (193公分)之躯,买不到棺木。但神有特别安排。有一个富人,预先替自己订造了一副。他是高个子,这棺材他肯出让给富能仁。富能仁在中国并没有钱的。这笔费用怎样筹备我不得而知,但石光斗很有心,穿着孝子服装,走在棺材前头

。

谁知这却连累了石光斗。村人说他不孝、忘本,竟然扮作洋鬼子的“孝子”?于是拿住他,把他关起来。卒之是石光斗的父亲,要变卖了一些田产,才把儿子赎出来。这也是一种牺牲,一种见证。

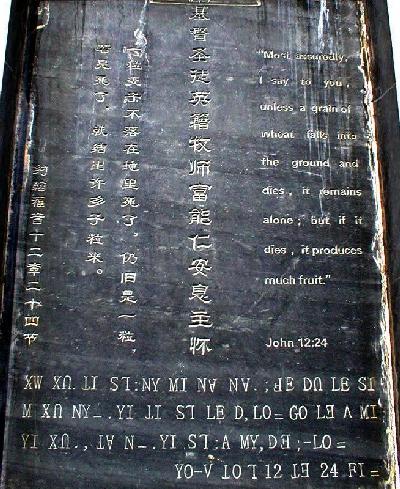

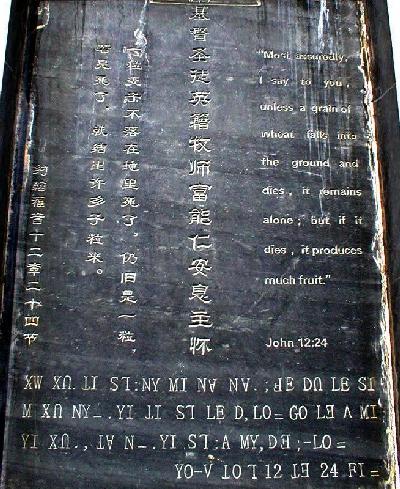

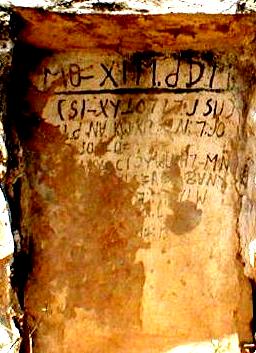

富能仁的墓是重建的。有五米高,上面再有个十字架。墓碑好像一个两米 长阔 三米高的大柜,摆在一个三米长阔两米高的大台上面。所以东南西北每面都是同样子。

下面的大台左右刻着对联:“仰望十字架,救恩真浩大”。对联中间刻着圣经某节。上面的大柜:左右的隶书对联是:“容我投身在主怀,万古磐石为我开”。最值得注意的是对联中间,用英语,汉字和傈僳文:汉语写的是“基督圣徒英籍牧师富能仁安息主怀”。三种语言都刻着约翰福音12:24节:一粒麦子若死了,就结出许多子粒来。

墓碑的其他三面都有汉字对联,但对联中间,每一面用三种文字之一种来刻他生平小传。

和富能仁同期的内地会宣教士有安选三夫妇(William and Ethel Embery),缅甸人宇巴梭(Ba Thaw),高曼(Charles Gowman)等等,他们都很有才干,懂好几种少数民族的语言,但无人立传,都是无名的传道者。宇巴梭和高曼也懂傈僳语,曾经和富能仁同工一些日子。但他们不是单单向傈僳族传道的。只有富能仁是为傈僳族发明了文字,开始翻译圣经,而且为了傈僳人摆上了自己的生命。当然在中国染病而殁的还有高曼,李崇德( Francis Fitzwilliam),杨思慧夫人(Leila Cooke),等等。

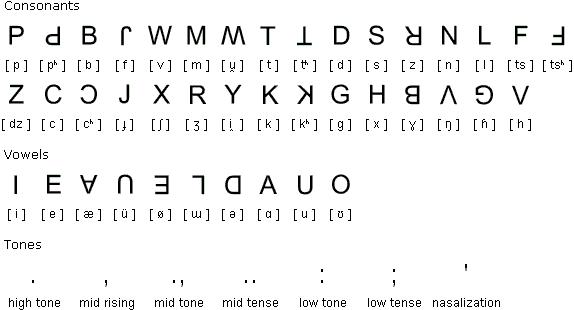

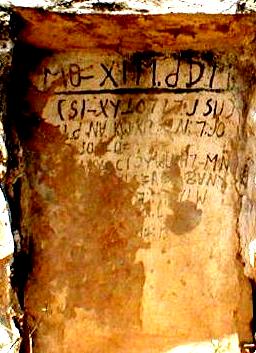

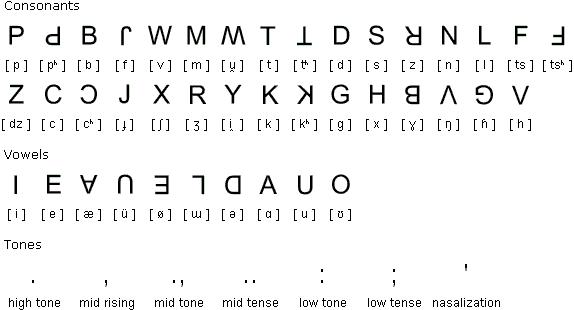

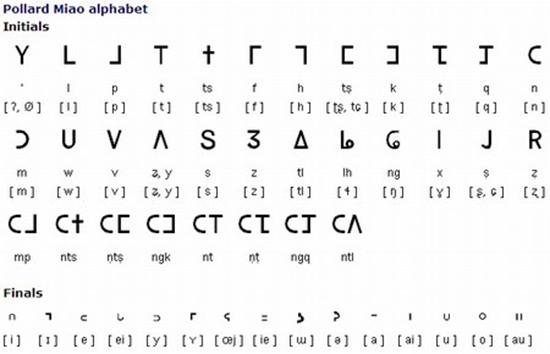

富氏字母表:

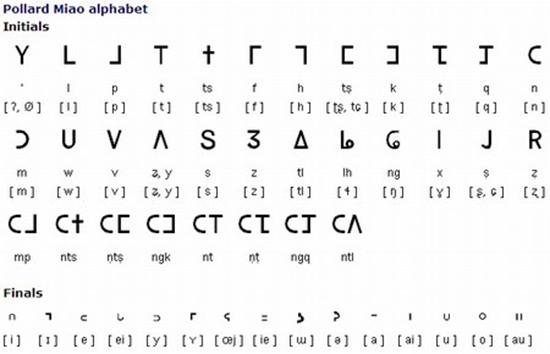

柏格理氏大花苗字母表:

富能仁发明的傈僳文拼音系统,有四声,易学,易排印,走在今天语言学的先驱。反之柏格理牧师(Samuel Pollard)为大花苗族发明的拼音系统今天还是很难用电脑排印,书籍印刷困难。傈僳文和缅甸文,印度文,泰文,都有共同点:B就是英语B, P就是汉语“爸爸”的B,还有汉语“怕爬”的P,三个发音有别,我们中国人要受训练耳朵始能分辨出来,但富能仁有音乐恩赐,耳朵很灵,听得出来,把P字倒转过来,变成第三个字母,和B、P有别。同样地,他把T,F,V 等字母倒转过来,变成新的字母,可以用铅字排引,很方便。

"老傈僳文字"

1913年,英国基督教牧师富能仁在滇西一带传教,与缅甸人宇巴梭在缅甸漫庄,用罗马字母的变体初创的。解放前这种文字在傈僳族地区有着广泛的群众基础。傈僳族人民用它书信、记账、记事、颁行布告及传教等。由于这种文字字形简单易学易写,现在已有较多的傈僳族群众掌握这种文字。国家也用这种文字出版报刊、书籍。

"新傈僳文字" 于1954年,由中央民族学院、和中国社科院语言研究所的专家,以中文拼音字母为基础,拼写傈僳语的拼音文字。经国务院批准使用。

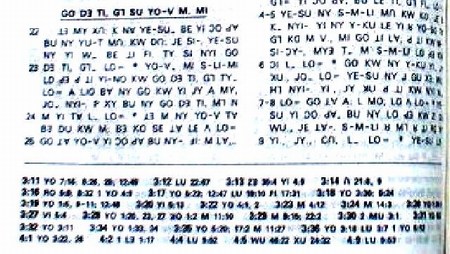

以下是傈僳文圣经约翰三章22节。全部新旧约在 1962 年印发。

第五章 杨宓贵灵故居

杨思慧夫妇(Allyn and Leila Cooke)所耕种的农庄旧址在福贡县某教堂附近。杨师母死时很年青,他的墓就在附近。离六库一个钟头路有个村子叫做麻栗坪,有富能仁来过,杨思慧来过,连杨志英(John and Isobel Kuhn)也来住过,那里是他们信徒开“雨季密集圣经学校”的地方。

麻栗坪原来就是杨宓贵灵《在戏台上》和《峭壁之巢》(Nests in the Abyss)里面题过很多次、他们住的地方、叫做“Oak

Flat”,原来Oak,麻栗也,Flat,平地也。

【下图: 这处怒江东岸是一座相当有名巍峨的山。山脚是一条小村。】

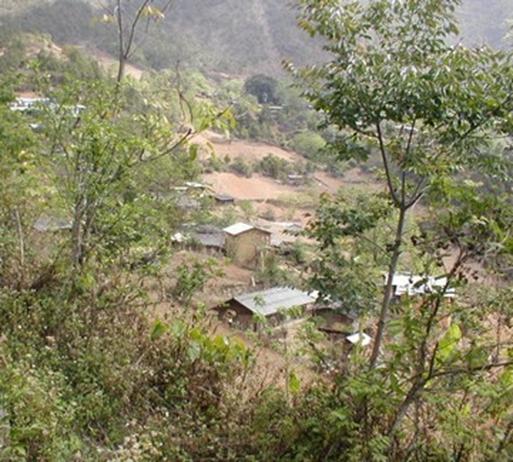

西岸山坡很多“之”字形的小径,因为傈僳族要住在不逾45度的斜坡上,勉强可以种玉米。

远山冈峦重迭

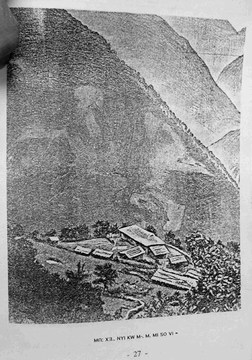

这就是杨宓贵灵、杨志英住了十二年的地方:麻栗坪

这位老者,74岁,是傈僳教会的长老。后来才知道他的爸爸是最初教会的长老,信心受过大试炼,仍能站得住。在杨宓贵灵的《峭壁之巢》内称他作Medomepa,

老者名叫“塔底乌”。就是十二使徒的一位,“达太”,英语是“Thaddaeus”。

这位老者,74岁,是傈僳教会的长老。后来才知道他的爸爸是最初教会的长老,信心受过大试炼,仍能站得住。在杨宓贵灵的《峭壁之巢》内称他作Medomepa,

老者名叫“塔底乌”。就是十二使徒的一位,“达太”,英语是“Thaddaeus”。

这是杨宓贵灵亲手种的树,已快70年了。

这是杨宓贵灵亲手种的树,已快70年了。

她每清晨在这里读经祷告。

她每清晨在这里读经祷告。

这是宣教士柏德森(Charles Brainerd Peterson 1908-1995)自己盖的房子,很像肯特基州的木屋。他是最后一位宣教士来这里。但在找不到他任何资料。又是一位“无名的传道者啊!”

这是宣教士柏德森(Charles Brainerd Peterson 1908-1995)自己盖的房子,很像肯特基州的木屋。他是最后一位宣教士来这里。但在找不到他任何资料。又是一位“无名的传道者啊!”

这是傈僳族最早的一位牧师很简单的墓,他帮忙杨思慧牧师翻译圣经。杨师母在去世前为他写了小传"Fish Four and the Lisu New Testament"(四鱼兄与傈僳文圣经)。

一位德国人搜集照片。左边是杨思慧画的:在45度斜坡的房子露台上开查经班,下边养猪,它们负责吃垃圾。右边就是杨思慧和塔底乌的爸爸(ME-DO-ME-P),那小孩子就是塔底乌。

一位德国人搜集照片。左边是杨思慧画的:在45度斜坡的房子露台上开查经班,下边养猪,它们负责吃垃圾。右边就是杨思慧和塔底乌的爸爸(ME-DO-ME-P),那小孩子就是塔底乌。

另一张全家福:左边是爸爸抱住“腓力”,身边的孩子大概是塔底乌了,后面是他的妈妈,最右的是祖母。

另一张全家福:左边是爸爸抱住“腓力”,身边的孩子大概是塔底乌了,后面是他的妈妈,最右的是祖母。

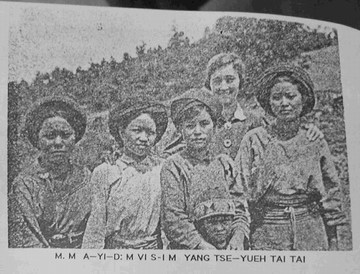

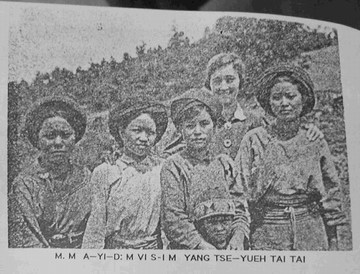

杨宓贵灵很爱这四位陆续作他家务的保姆。

杨宓贵灵很爱这四位陆续作他家务的保姆。

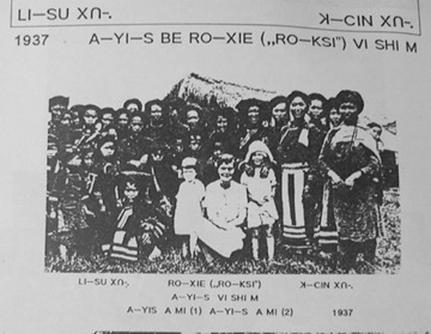

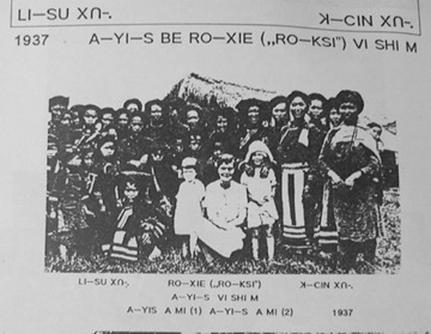

这是富能仁太太Roxie和两个孩子。左边是傈僳族信徒,右边是克钦族(景颇族)。富能仁也在景颇族中做过工,但历史不详。今天中国的景颇族有30%信主。

这是富能仁太太Roxie和两个孩子。左边是傈僳族信徒,右边是克钦族(景颇族)。富能仁也在景颇族中做过工,但历史不详。今天中国的景颇族有30%信主。

两幅手画的图画,描写杨宓贵灵的麻栗坪房子。

富能仁孤独的在他们山区耕耘一辈子,临死时大概只有几千信徒。他看不到今天几十万的傈僳族信徒,还是笃信单纯十字架的福音,不爱钱财,不种鸦片,爱唱歌,爱聚会。愿更多人把自己摆上祭坛上,奉献自己。

怒江西岸山脚下的一间小礼拜堂。用来集训傈僳传道人

。

怒江西岸山脚下的一间小礼拜堂。用来集训傈僳传道人

。

第六章 杨思慧 (Allyn Cooke) 的故事

富能仁(James O. Fraser)是1914年来到腾冲的傈僳族中,高曼(Charles C. Gowman)是1927,杨思慧(1896-1990)是1931年去怒江傈僳山区,杨志英和杨宓贵灵(John and Isobel Kuhn)是1933,柏德森(Charles B.

Peterson)是1934。

杨思慧又名杨智敬,1918年参加内地会来中国,1922年来云南傈僳族中,到1947年才离开云南,共30年。他到过麻栗坪,但最后是在福贡县城附近的里吾底村开一个农庄,自养自给。他养羊,种菜和水果,还介绍傈僳人养羊和种植这些外来品种。他精通傈僳语,好像某些宣教士连四书五经唐诗宋辞都要读,目标只有一个:翻译圣经。他的妻子Leila

( 傈僳人叫他“阿子打”) 也是洛杉矶百讴乐圣经学院毕业的护士,精通接生,治病,善唱歌、弹琴,傈僳信徒非常爱戴她。她1944年突然病死山上,信徒们为她哀哭。闻说她的墓今天还在里吾底。

杨思慧用了30年,翻好新约,他也训练好一些读过书的傈僳信徒,继续翻译旧约,结果1963全本圣经出版。从富能仁开始进到傈僳人中,到全部圣经出版,共50年。反之,柏格理同时发明大花苗族文字,把新约翻成大花苗族的苗文,但事隔160年的今天,苗族还没有旧约圣经

。

杨师母有两个儿子,大卫和约瑟,在怒江福贡区长大。师母死后,杨思慧续弦,这位Esther Cooke师母生了几个孩子,闻说在西雅图附近。大卫或约瑟大概八十年代到福贡去,拟看看老家,但结果是对着高山“叹而观止”,可能是体力不够。

第二子约瑟是一位好牧师,讲道著书,但两年前离世。

富能仁是钢琴高手,在云南山区苦无钢琴,就用木板做一个钢琴琴键模型,有时骑着骡子,据云骡子很平稳,他就用这块板,凭记忆,来练他的琴谱。或打开一些古典乐谱来读。他虽然牺牲了这些兴趣,来栽培傈僳族的唱诗,神竟用他的牺牲成为多人的祝福。到杨思慧来了,原来他是洛杉矶某乐队的首席小提琴手。所以和富能仁很合得来。傈僳族的圣诗,几百首,包括韩德尔的《哈利路亚颂》,大都是由他译成中国式简谱,令傈僳信徒易学。

他往往带着小提琴到访傈僳族村子,晚上他们就央求他奏那个东西,舍不得他走,总要他“再拉一首!再拉一首!”。

黑板上是一首诗,用粉笔、简谱、写着女高音,女中音,男高音,男低音,和三节诗词。共七行。他们习惯了一唱诗便是四部。这都是富能仁、杨思慧的血汗传授的果子。

杨宓贵灵的女儿生了一对双生子,这两个男孩都作差传工作,好像有一位是作非洲的工作。她死后,杨志英续弦Eileen

Kuhn, 是在泰国多年的宣教士。

来年 1966,港九培灵研经大会邀了杨志英暑期来作讲员,但三月22日他就回天家去了。他的遗孀Eileen Kuhn后来在新加坡圣经学院作讲师和主任。

第七章 摩而思家族对傈僳族的影响

最初是史德文(Albert Shelton, 1875 - 1922/2/16)来华在巴塘市附近向藏族人行医传福音。当日的西康,即今日四川西部,是土匪地带,中国政府军兵时来时去,所以非常危险。但当地人很喜欢史德文,因为他医好了很多人,他毕生的抱负,是要去一趟拉萨。

大概1922年某天,卒之他获邀到拉萨访问,回来途中,忽遇两班土匪混战,一粒枪弹打中了他。他快要死,和刚来到中国,还没有学好汉语的摩而思(Russell

Morse)讲些遗言遗志,便去世了。摩而思夫妇(Russell and Gertrude Morse)决定留在巴塘,欲继承他的遗志,继续在藏族中生活,但战乱频频,内地会要他们回到较安全的大城市去,他们不肯,结果脱离了内地会,由他们在美国中部的基督教会继续支持他们的工作。结果他们沿金沙江

(即长江上游) 南移,大概200公里后,攀一座大山到就进到澜沧江大谷,再攀过另一个大山脉就到云南西北的怒江大峡谷,开始向傈僳族工作。

他们有三个儿子,还有女儿们。孩子在那儿长大,从少就懂傈僳语。今天贡山县有80%傈僳族是基督徒,福贡县70%,其他怒江地区50%。

摩而思的二公子摩尤真(Eugene)是很有才干的传道人,他2008年已87岁,太太Helen85岁,尚健在。他们公子摩大卫(David

Morse)是泰北Payap大学的电脑和语言学的教授,据说他发明了六个语言的字体。

摩而思的三公子的后代闻说在缅甸有很多工作。

摩而思有一位孙子是在泰国的一位牧师和宣教士,都五十岁了。他一子一女在百讴乐大学念完书,是第三代的摩氏,据云有九位第三代的还在东南亚事奉。其他的或在美国,都多是作传道或嫁给传道人。

他们训练14个傈僳信徒,认识信仰,学会读经,解经,讲道,然后每两位毕业生再开班训练14人。拉旺族在缅北,94%信了主,都是摩氏家族的果子。拉旺族原来是中国56

个民族最少的一个民族、独龙族的亲戚。最近独龙族闻说有基督徒。

第二次世界大战时,摩氏家族和很多的傈僳族人攀过大山,到缅甸最北端的葡萄镇逃亡,接着又到缅甸和印度分界的一些森林,伐树开垦,种玉米,自养自给。这是神很奇妙的安排。摩氏写了一本书《逃亡隐谷》(Escape

to Hidden Valley)讲到他们如何生存。

求主在我们中国教会中兴起一些好像摩氏家族,四代作差传的工作。

澜沧江大桥

澜沧江大桥

福贡县在怒江北,图为一傈僳教堂,80%傈僳人信主。

福贡县在怒江北,图为一傈僳教堂,80%傈僳人信主。

杨宓贵灵12年来在这儿每早灵修,她亲手种下这株大树。她说:宁愿享受这些山景,及信徒的问安,胜于西方国家大厦软床地毯。

杨宓贵灵12年来在这儿每早灵修,她亲手种下这株大树。她说:宁愿享受这些山景,及信徒的问安,胜于西方国家大厦软床地毯。

【富能仁宣教士 1886-1938】

【富能仁宣教士 1886-1938】  【杨思慧与傈僳人查经】

【杨思慧与傈僳人查经】

【杨宓贵灵 1901-1957】

【杨宓贵灵 1901-1957】  【杨志英夫妇】

【杨志英夫妇】  【六库的怒江桥】

【六库的怒江桥】

在峡谷里。怒江因为是雨季之末,水多,汹涌咆哮,很可怕,但名为“怒”江,不是因为它愤怒,而是因为怒江发源地是怒族的山区,在西藏边境。

怒族人少,混居在傈僳族中,也有人信主。

在峡谷里。怒江因为是雨季之末,水多,汹涌咆哮,很可怕,但名为“怒”江,不是因为它愤怒,而是因为怒江发源地是怒族的山区,在西藏边境。

怒族人少,混居在傈僳族中,也有人信主。

这就是富能仁在保山租了二十年的故居。他1938年死在这里。

这就是富能仁在保山租了二十年的故居。他1938年死在这里。

这位老者,74岁,是傈僳教会的长老。后来才知道他的爸爸是最初教会的长老,信心受过大试炼,仍能站得住。在杨宓贵灵的《峭壁之巢》内称他作Medomepa,

老者名叫“塔底乌”。就是十二使徒的一位,“达太”,英语是“Thaddaeus”。

这位老者,74岁,是傈僳教会的长老。后来才知道他的爸爸是最初教会的长老,信心受过大试炼,仍能站得住。在杨宓贵灵的《峭壁之巢》内称他作Medomepa,

老者名叫“塔底乌”。就是十二使徒的一位,“达太”,英语是“Thaddaeus”。  这是杨宓贵灵亲手种的树,已快70年了。

这是杨宓贵灵亲手种的树,已快70年了。  她每清晨在这里读经祷告。

她每清晨在这里读经祷告。 这是宣教士柏德森(Charles Brainerd Peterson 1908-1995)自己盖的房子,很像肯特基州的木屋。他是最后一位宣教士来这里。但在找不到他任何资料。又是一位“无名的传道者啊!”

这是宣教士柏德森(Charles Brainerd Peterson 1908-1995)自己盖的房子,很像肯特基州的木屋。他是最后一位宣教士来这里。但在找不到他任何资料。又是一位“无名的传道者啊!”

一位德国人搜集照片。左边是杨思慧画的:在45度斜坡的房子露台上开查经班,下边养猪,它们负责吃垃圾。右边就是杨思慧和塔底乌的爸爸(ME-DO-ME-P),那小孩子就是塔底乌。

一位德国人搜集照片。左边是杨思慧画的:在45度斜坡的房子露台上开查经班,下边养猪,它们负责吃垃圾。右边就是杨思慧和塔底乌的爸爸(ME-DO-ME-P),那小孩子就是塔底乌。  另一张全家福:左边是爸爸抱住“腓力”,身边的孩子大概是塔底乌了,后面是他的妈妈,最右的是祖母。

另一张全家福:左边是爸爸抱住“腓力”,身边的孩子大概是塔底乌了,后面是他的妈妈,最右的是祖母。  杨宓贵灵很爱这四位陆续作他家务的保姆。

杨宓贵灵很爱这四位陆续作他家务的保姆。

这是富能仁太太Roxie和两个孩子。左边是傈僳族信徒,右边是克钦族(景颇族)。富能仁也在景颇族中做过工,但历史不详。今天中国的景颇族有30%信主。

这是富能仁太太Roxie和两个孩子。左边是傈僳族信徒,右边是克钦族(景颇族)。富能仁也在景颇族中做过工,但历史不详。今天中国的景颇族有30%信主。

怒江西岸山脚下的一间小礼拜堂。用来集训傈僳传道人

。

怒江西岸山脚下的一间小礼拜堂。用来集训傈僳传道人

。