傈僳杨智敬(Allyn Cooke)

1896年2月7日-1990年

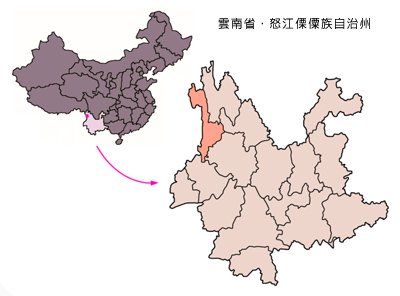

在中国云南省幽僻的层山里,依山散布着几间竹房。那里离最近的市镇和公路,徒步跋涉也要两个礼拜才到,没有车辆可通。不用说,那是个十分静谧,远离任何市声的地方。那里居住的人,是傈僳族,属于彝人,是中国的少数民族之一。

那里有许多喧闹的声音,那是喜庆欢乐的声音,那是乌烟瘴气的欢乐。在一间相当宽敞的竹屋里,好几十个人聚集,在饮土制的威士忌酒;酒气,烟气,人声,乱成一片。那是傈僳族人阴历新年的狂欢。但在一个角落里,有位英俊的美国青年,坐在那里哭泣;他哭出声音来,哭得很沉痛。

喧闹杂乱的声音静息了。那些善良同情的傈僳族人,过来围绕这个异乡人。他们认为在这喜庆的气氛中,居然有个陌生人在哭:他那么大了,比他们所有的人都高;作主人的,应该了解他的沉哀,并且有责任使他一同快乐。有个傈僳人关切的问:“老师!你为什么哭?”这白人就透过翻译告诉他们,自己从好远的地方来,要告诉他们神的话,叫他们离开罪得救,他们竟不肯听!

他们惊异的问,他竟是那么深切的爱他们吗?

那被称为“老师”的白人,是新来的宣教士,对傈僳话还是乍学未通。于是,他用不纯熟的汉语,经过一个土著信徒的翻译,把福音告诉他们。他们都严肃的安静听着,都真实的接受了耶稣基督作他们的救主。他们把祭偶像,祭祖宗的东西,毁弃焚烧了,立即决志悔改相信,从黑暗中归向光明,从撒但权下归向真神。他们清醒过来,把各家缸里自酿的威士忌酒,连糟粕一起倒给猪吃。人清醒了,猪儿们却醉了;正好给他们看见自己未信主前的情形,如同从镜子返照,前后多么不同!

归主的浪潮就这样展开了。也延展到别的傈僳地区,情形也是如此。

这是1920年的事。

杨智敬牧师(左)

杨智敬牧师(左)

这宣教士是杨智敬牧师(Allyn

Cooke)。那时,他年二十四岁。以后,他继续在那个地区工作了共有三十年之久,把青年的时间,完全奉献服事那些不认识的人;他的全家住在他们中间,直到1949年。他就这样把自己交托给那些半开化的异族人,在主里面,与他们成为一家。那些单纯的人,也把心身灵魂全交托了给他。

他见证着傈僳人历史性的改变。这不但是划时代的,而且真是福音的光照在黑暗里,有明显的不同。

傈僳族人的信主,是从1908年开始。那时,只是极少数的人,如同零星的种子,落在石头地上,工作十分艰难,他们的心,就如山上的石头那么硬。但到了1920年,圣灵的风吹过,昏睡的灵魂都醒转了,以后是成百成千的归信。

杨智敬牧师与傈僳人查考圣经

1983年,中国基督教协会,印了一批四万本傈僳文的圣经;信徒抢着购买,还是远远不够供应。据说,云南一区的傈僳人,在约四十万的人口中,有百分之八十相信基督。真是:

流泪撒种的,必欢呼收割。

那带种流泪出去的,

必要欢欢乐乐地带禾捆回来。(诗篇126:5-6)

杨智敬牧师于1896年二月七日生在旧金山,长大在奥立根州。1918年,在洛杉矶圣经学院毕业(现在的BIOLA大学,就是取Bible Institute of Los Angeles 的 acronym 组成)后,参加中国内地会(China Inland Mission)为宣教士,立志要到中国西南部山地土人中传福音。但到了中国后,内地会派他先去云南省大理的城市教会中工作;在那里,学习汉语;到1920年立为牧师。那里是去山区的大门,所以大理城中汉夷杂处。而云南省区域,有二十多个不同的少数民族。

在1908年,有从英国来的“傈僳使徒”富能仁(James Outram Fraser,

1886-1938)在腾冲(腾越)开始向傈僳族传福音的工作。杨牧师在那位资深宣教士提掖之下,对傈僳人民及文化有了些认识;而富能仁注重祷告,灵命高深,也装备了杨牧师成为有效的宣教士。在1922年富牧师回国休假,由杨牧师接替,负责在滇及缅边界山区傈僳人中工作。

傈僳族本来是崇拜邪灵,媚求鬼怪的;他们甚至把自己的儿女献给鬼魔,以祈福求安。但神福音的大能,使他们有完全的改变。

首先,他们信主以后,经历到从迷信奴役之下,得着真正的解放。所以不用多加劝说,都乐于认罪悔改,诚实的离暗就光。圣灵的大能,作成了这工作,使他们从里面到外面彻底的洁净,除去了一切罪恶污秽,在日常生活上,也开始有了清洁的习惯。

彝族的山歌,是很有名的。傈僳人在信主以前,只是互唱山歌,追逐异性。但信主之后,圣灵把新歌放在他们心里,他们“口唱新歌”,满有喜乐的赞美神。杨牧师夫妇是音乐家;在他们教导下,这些信主不久的土人,快乐的分为四部合唱圣诗。于是,在层峦深谷之间,处处听到歌颂的声音,山谷响应,十分美好。在聚会时,他们热爱歌唱,有时候整个小时的唱诗颂赞神。当然,他们不会用风琴或钢琴伴奏,因为他们没有;他们所有的,是内心满溢的喜乐,使他们欢然歌唱。那时,他们刚开始有宣教士为他们所造的拼音文字,还没有译出来的圣经;这样,歌唱把圣经所教导的真理,唱入他们心里,把福音唱出去(参歌罗西书3:16)。宣教士离开山区的时候到了,在送别大会中,八百人的诗班合唱,情形感人至深。

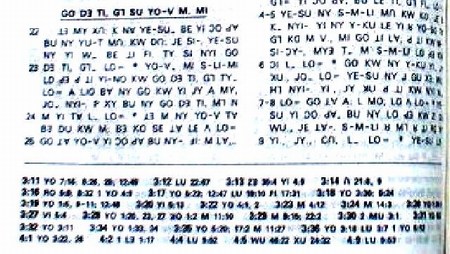

傈僳人对文字的喜爱之深,是另一件奇妙的事。傈僳民族本来没有通行的书写文字,是宣教士们,照他们的语言,为他们创制了拼音文字。起初,只有部分的圣经和一些诗歌。直到1932年,杨牧师夫妇和其他同工,完成了傈僳文新约圣经翻译;到他们所渴望的圣经运到,傈僳信徒开大会庆祝感恩。他们也完成了第一本傈僳文圣诗集,包括三百首圣诗。

傈僳族文字,汉字,傈僳拼音文字

从1924年开始,他们举办短期门徒训练课程。傈僳新约圣经出版后,基本的教科书有了,改称为雨季短期圣经学校,有三十名学生。次年,达到了一百十名。以后,有一千二百人参加。在第二次世界大战期间,圣经学校仍然继续;一直延续到1950年。

1943年,杨牧师的元配夫人去世。次年,主为他预备了另一位贤妻,也是内地会的宣教士,他工作上的理想助手,杨文德夫人(Esther Freeman

Cooke)。他们共有三男三女,只有幼女是在美国出生的。

1945年,第一本傈僳福音期刊出版。同年,傈僳教会联会也告成立。因为战时及战后运输困难,到1947年,傈僳文新约圣经才大批运到,供应部族信徒,深为他们所喜爱。也就在那年,为了少数民族语文的印刷厂,在昆明启用,印刷宣道文字大为便利。

他们对文字的珍视,超过我们所能想像的。土人的收入虽然微薄,但对于书刊却是要买的。这近乎一种牺牲。在战争期间,宣教士们没有收到外间的通信,有二年之久;也就是说,断绝了外来的经济供应。说来难以使人置信,他们竟能靠卖书的收入,维持简单的生活。这可算是文宣圣工的榜样。那时,他们艰苦的情形,就不用说了。不过,却很少为人觉察得到。因为他们从来就没有不艰苦过。土人们也是简朴生活。大家都同样住在竹屋里;好在天高皇帝远,用不着付租付税的骚扰。

当汉人基督徒,还在宣传自立自养自传的时候,那些在文化上比较落后,在接受福音也迟了一个世纪的傈僳少数民族,却得风气之先的实行了。其实,他们开始就是这样的。既没有新鲜口号,也没有谁觉得新鲜:这本来是原始教会的榜样。

他们的教会是全然自养的。教牧和家属的生活费用,完全由本地信徒供应,出于信徒的稼收奉献;信徒视之为当然的责任,其余的义务工作人员,全然没有薪给;不过,当他们出外的时候,所到的村社,信徒供应宿住饭食。因此,在经济上自始不仰望于差会;教牧也不是差会的雇佣。

他们的教会也是自立的。每到年终,有区域性的长执会,一切议事由傈僳牧师主席,制订规律,记录决议案,由各教会执行。宣教士们只充顾问,不是高高在上发号施令。

他们的教会更是自传的。悔改接受基督之后,信徒即自动向邻居亲友见证,向别的村庄传扬。实际上,他们早就超越了自传,迈进了差传的阶段,差遣宣教士向别的部族传福音,帮助苗族和别的少数民族。

在傈僳族的福音事工,看见圣灵的大能在工作;宣教士们不拦阻圣灵的工作,只照主所托付的真道牧养他们。杨牧师和别的后进宣教士们,不求急功,不辖制羊群,真是“上帝国主义”,而不是“帝国主义”。

傈僳教会

屹立于山上的傈僳教会

傈僳民居依山散布

1949年十月,杨夫人得了盲肠炎,人用担架抬着,去保山转往昆明的医院就医。他们年纪大的孩子们,已经在美国读书;她的丈夫随后步行;傈僳信徒们帮助背负行李,扶掖两个年幼的孩子。他们依依不舍的离开了所爱的傈僳山区;傈僳信徒依依不舍的远送。其实,他们都以为这次的分别,是一次度假的暂别,并不知道就不能再回去;如果知道,他们会更加难舍哩!

进到外面的世界,才知道世局已经有了急剧的变化:共军到了云南,先肃清边境;到秋天,开始封禁教会活动。傈僳山区是不能再回去了;杨牧师一家,也成了无家可归的难民。杨夫人的盲肠炎,已经由溃烂而奇迹的自然结痂;那时,昆明医院关闭,建议她到泰国曼谷去施手术清理。于是,在稍经休息之后,

1950年二月,一家人越过了险峻的山隘,进入缅甸的一个山村,真是已筋疲力尽了,也难免情绪的低落。幸而主的爱感动情深义重的信徒们,伴送他们直到进入缅甸,看着他们安顿下来,又自己返回中国境内,继续主托付的工作。杨家则在休息后,转往曼谷。

1951至1952年间,有许多傈僳信徒,步行攀越一万八千尺的山隘,进入缅甸境内,也有的到了泰国北部。原居在缅北及泰国边境的傈僳族人,加上由云南下来的族人,竟约有七万名基督徒。

看到了那边明显的需要,杨牧师夫妇在美国休养了一段时间之后,于1951年又到了泰国。在那里,他们帮助新进宣教士学习语文,找寻散居的傈僳基督徒,向傈僳,拉祜族,及在山地边区的华人难民传福音。在其他宣教士和傈僳信徒协助之下,他们也继续进行旧约圣经翻译。到1960年才再返美国。

在东方宣道四十年之后,杨牧师夫妇似乎到了一个新的国家。杨牧师觉得用傈僳语文表达自己的思想更为方便;初回来的时候,讲英语不知不觉夹上傈僳语。从1961至1965年,他们在加拿大的草原圣经学院(Prairie

Bible Institute)教了五年书,以后再回到美国,定居在奥立根州。

在这段时间,他们仍然致力于帮助翻译校订傈僳文新旧约全部圣经,到1966年完成。可以想像得到,谁能比直接参与制订那语文的人,更能胜任翻译的事工呢!也没有人比他们更欢喜见到这事工的成就。他们感谢主,因为傈僳族人,终于有了自己的圣经,是把全部神的话,用他们自己的语言翻译的。圣经公会于1967年接受印刷,到1968年出版。看到信徒们的欢喜,他们就如同种植的,看到人享受所种树上的果子。这是预见许多人因神的道而得救的喜乐。

傈僳文圣经

傈僳文圣经约翰福音第三章22-24节

1975年,近八十岁的杨牧师,又和夫人到了泰国,有三个月的时间,把属灵的恩赐分给那里的信徒。以后,在l977至1978年间,他们又去泰国北部,工作了一年,主要是指导一个委员会校订傈僳文圣经的工作。这距他初去东方宣道,已是漫长的六十年了。

杨智敬牧师没有能再踏上中国的土地。他喜爱奥立根州撒冷附近的银瀑公园(Silver Falls

Park)。八十五岁的时候,我们带他去走在那里的山径上。他说,那边的景色,很像是云南的傈僳山区。他是那么的爱傈僳人,为主,把一生给了他们。

杨牧师会作呼哨。当他们在山中,杨牧师外出归来,临近家门的时候,长哨一声,山谷回应,数里之外,就欢喜知道他快到了。在银瀑公园的山中,老人家还能够作长哨,似是老骥昂首长嘶,发扬他久郁胸臆的豪气。

他有一架傈僳文打字机,已经相伴他超过半个世纪了;那是Underwood公司特地为了宣教士们定制的,全世界不过十架。九十高龄的杨牧师,仍然坐在那架打字机前,为他所爱的傈僳族基督徒打圣经讲义,每期印刷二百多份,分别寄去在缅泰北部的傈僳教会领袖们,有的也寄到中国,古老的打字机,古老的福音。生命活水由那里流出去,滋润许多的人。

他的中文名字是杨智敬。不少人觉得奇怪:为什么Cooke译成“杨”?为什么不译库,葛,或郭等音似的字?原来傈僳族中几个有限的姓氏,杨是其中的一个;那些单纯可爱的人,听到别的不常见的姓,会觉得奇怪好笑。为了福音的缘故,正是“在什么人中就作什么样的人”。有这样可敬的动机,与部族的人完全认同,他们还有什么留下不给傈僳人吗?

就是这样,这位“厨师”(Cooke)牧师,用灵食喂养着傈僳的信徒群。他的一生,就是一部活的傈僳宣道史,更是文字宣道史。宣教士不但传播了救人救世的福音,也散播了文字和文化的种子。这效果,是何等的宏伟而恒久呢!

杨宓贵灵Isabel Kuhn 称他为迦勒。

专心跟从耶和华的老迦勒,去见约书亚,对他说:“求你将耶和华那日应许我的这山地给我!”(参约书亚记14:6-15)。杨牧师仁者爱山,也爱山地的人。他凭信心为主得了那美好的山地为基业。谁是继起的勇士呢?

傈僳人是中国人。

杨智敬牧师于1990年安然离世,到主那里领受奖赏。但他仍然活在傈僳人的心中。傈僳基督徒每有特别节日及聚会,从没有不提到他的。