重走传教士逃亡路线

南关洋人坟的考察结束之后,按原定计划,我们要重走从忻城西门到刘家山的传教士逃亡路线,并寻找当年他们在山上挖的藏身洞。要做到这一点,我们必须熟悉传教士们在逃亡过程中写下的日记和书信。邸牧师夫妇的四个孩子三年前回英格兰上学去了,为了让孩子们应该知道他们是为什么而死,又是怎样死的,邸牧师从逃亡的第一天起,就不间断地写日记。其他传教士也给自己的亲人们写下了日记或信件。六月二十五日(公元1900年7月21日),传教士们藏身的山洞被义和团发现了。是夜,一位村民冒险来看望他们,他们就把日记和信件交给了他。那个村民把他们的日记、书信埋在地下,待义和团之乱平息后挖出来交给了新来的传教士,由他们转交给殉道者的亲人们。他们的日记、书信的一些片断后来载于The China Martyrs of 1900一书,未见于国内史料记载。十年前,我在报告文学《忻州的日记》中首次将这些日记、信件的摘要介绍给中文读者。

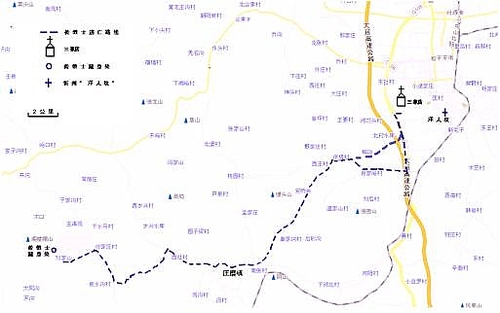

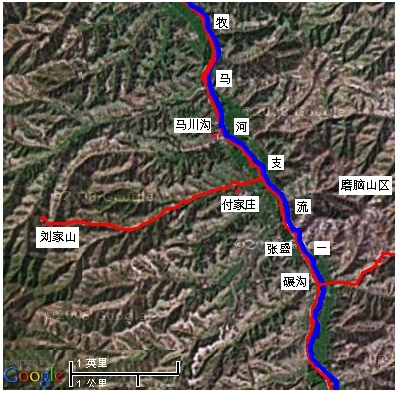

在回国讲学之前,我花了两三个半天,仔细比照互联网上的电子地图并传教士日记的记载,逐一确定了他们的逃亡路线,我找到了南张村,付家庄,可是找不到刘家山。我找得到冯西沟、幸福村,却看不到刘家山的地名。后来在另一张老电子地图的深层细节放大图上,我才找到了刘家山,大约在冯西沟内,离付家庄五六里路。这一切与传教士日记的记载就吻合了。由于国内还没有读到传教士的逃亡日记,而现有的忻州地图上西南方向也没有刘家山的村名,提到刘家山后山传教士们当年藏身的山洞,就会以为是在忻州东南的董村镇刘家山,也没有人去刘家山考察过有没有洋人洞。我拿出绘制的逃亡路线图,说:“传教士们当初的路线是过南张村,往西沿牧马河走一段,然后折到付家庄附近,最后到刘家山。”于是,我们出发往忻州西南方去寻找传教士的逃亡路线。

我们乘坐的小轿车离开忻州城,驶上了往西南方的南张村去的乡村道路。当年的山村土路如今已是细石子铺就的柏油路了,但道路两旁仍旧是数不完的山丘、黄土坡和沟壑。1900年6月29日(庚子年六月初三)清晨,忻州传教站获悉太原传教站被毁的消息,其实早在五月底,忻州街市上救出现了殴打“二毛子”、狂骂传教士的现象,只是信徒们百般忍耐着。于是,邸牧师决定大家到忻州西南偏远山区的刘家山去避难。刘家山是忻州传教初熟的果子之一,村子里有不少信徒,村民们对传教士也极友善。当天晌午,八位传教士和三位中国信徒,赶着两辆马车,悄悄地从城西卧牛岗上的三家店下来,出了西城门,走的就是这条路开始了他们的逃亡之旅吧!按邸牧师的记载,他们先往太原方向走了一段路,后来就岔往西南方向去了。不知道在依堤村之前,他们是经过柳沟还是经过肖家峪村,我们画出了一小段两种可能的路线。(见图1)然后,他们经过依堤村到达南张村,传教士们已经走了三十多里地了,南张村信徒张治国就请他们在家里吃了晚餐,歇一歇脚再走。后来有信使骑马来南张村通报忻州的情况,这天早晨六点也是这位信使把太原义和团烧医院、捣教堂、抓传教士的情况通报给邸牧师的。信使应该是忻州传教站专用的,信使赶来通报,也证明传教士是事先定好要到刘家山去的,并在出发之前告知了一些信徒。

到了庄磨镇的南张村,我们停下车来,想搜集一些村民们对当年传教士或信徒的记忆或传闻。南张村坐落在牧马河北岸,牧马河是滹沱河的一个分支,自太行山而出,经东边不远处的阴山尽噬其砂石而顿时浊流变清了。据说百年前春汛时节的牧马河悠悠流过河谷,倒映出南张村的云峰烟墅,宛若一幅画屏。可惜现在由于山西地表水下降严重,加之已入初夏,我们看到的是断流的牧马河。有几位南张村的老者在靠近公路的屋门墙根处悠闲,我们上前攀谈,得知村里有刘二毛(学名刘振中)是基督徒。我们到了刘振中的家门口,门上的对联就显明他是一个爱主的弟兄:神爱世人,万紫千红彰主爱,五州四海沐神恩。刘振中大约三十多岁,他热情地把我们迎进他的院落,他的里屋柜子里放着一些聚会时用的已经翻得破损的圣经和圣诗。从他的身上,我仿佛看到了百年前张治国的影子。刘振中是教会的负责人,村里有大约五十人信主,主日时他们常坐拖拉机去城里聚会。我们问他听说过义和团时期殉道的张治国没有,他说不知道。但他到对门的一位八十岁老汉那里去打听,回来告诉我们说,张治国是南张村教会的创立人,被义和团杀害后他的尸骨埋在村外的“洋人坟”,和本村其他被杀的信徒葬在一处。原来南张村的“洋人坟”,就是因信“洋教”殉难的“二毛子”墓地!

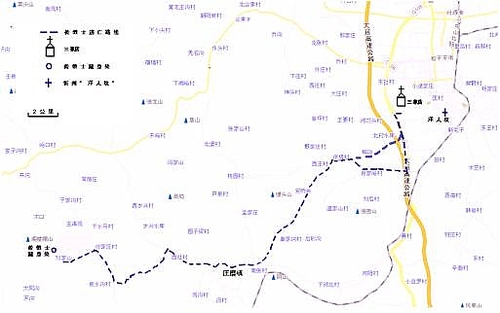

离开南张村,我们往庄磨镇去。在那儿吃午餐时,我们打听刘家山,没有人知道有这地名,人们倒是知道有个付家庄。薛喜旺老师建议说:“先打听付家庄,到了付家庄再打听刘家山。”庄磨镇是忻州有名的小集镇,从南张村到庄磨镇的路是牧马河河谷的平路,只有六七里远,可是靠近庄磨镇时,北面的山根逼近牧马河岸边,河谷骤然狭小起来,到了庄磨镇,两岸的山就像一把钳子钳住了牧马河。(见图14)我想,这就是传教士日记提到的:“(从南张村)急急地走了一个时辰,进入一个又深又窄的峡谷,不能再驾马车了。”

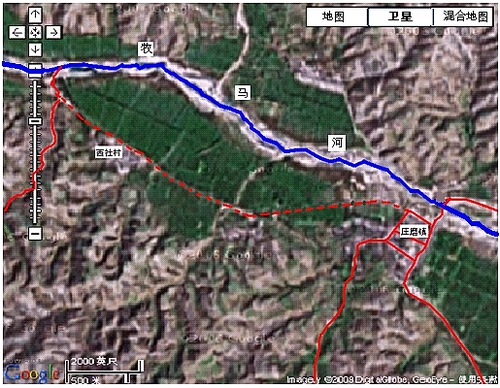

另一个不能驾车的原因是:过了这个峡谷之后就是庄磨镇,虽然从庄磨镇到西社村有路可走(图14中的红色虚线是今天的公路,但受制于山区河谷,百年来道路的变迁不可能大),但庄磨和西社都是人烟比较稠密的地方,传教士们为了保密,唯一的选择就是沿着牧马河枯水的河岸西行。传教士们开始逃亡的日子与我们实地考察的日子都在公历的六月,牧马河的水位状况应该大致相近。(见图15)牧马河的细砂是出名的多而且好,但在这样的河床上是无论如何不宜于驾马车的。传教士们只能弃车步行。

应该是在庄磨镇牧马河北岸的一个山洞里,传教士们把多余的行李藏起来。他们等在山洞里,几个中国基督徒会来领他们到刘家山去。这一切都安排得这样好,应急的举措也马上得到中国基督徒的配合,可见中国信徒们真是尽心竭力地在帮助着传教士们。

图1 忻州传教士逃亡路线

(张海燕制作,根据传教士日记书信并2009年6月5日实地考察)

图14 从庄磨镇到西社村以西的牧马河路线

(张海燕摄影,2009年6月5日)

图15 传教士们沿着牧马河河床西行

(张海燕摄影,2009年6月5日 )

吃完午饭后,我们上路,继续探索传教士的逃亡路线。从庄磨镇到西社村,我们的车走的是柏油小路。但我知道传教士们的路线与我们的大致平行,是在牧马河枯水的河床上。逃亡第一天的深夜,中国信徒们牵来几头毛驴,让三位传教士太太骑上,由她们的丈夫牵驴子前行,刚来中国不久还没有习惯走山路的任教士和燕教士也受到优待,各自骑上一头毛驴。大家顺着枯水的河床前行。这七八里的河床路,傍着人来人往的庄磨镇、西社村一线,领路的弟兄既不敢点灯笼,也不能喊,渐渐地传教士们就跟丢了。传教士们应该在西社村以西不远的地方,出河谷左拐,攀爬到崎岖不平的高山小路上去,但他们显然误了这个狭小的路口,继续往西走了一段。他们发现走错了之后,马上回头;中国基督徒响导们也已经回到河谷处的狭小路口,焦急地等着他们。

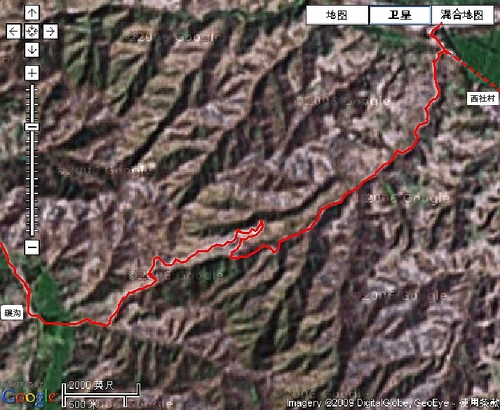

传教士们出了庄磨镇,进入三交镇的辖区,也就是进入了崇山峻岭的大山区。夜里路上基本上没有行人,而且路途也险恶,需要相互照应,向导就和传教士们一同前行,走从西社附近的山口到碾沟村的山路。这段山路海拔也高(海拔1500米左右),而且是九曲十八折,山路上下跳腾,在暗夜里更是难行。(见图16)我们驱车走过这十里险道时,几个深沟巨崖旁的大转折,都让我们不由得捏了一把汗!也愚氏在《忻州英浸礼会流血记》一文内就提到这样一件事:刘家山的信徒苏自来在夜里逃避义和团,所骑的驴失足坠下高崖,结果驴死人伤。可见这里的山路奇险之一斑。

图16 传教士们走过十里险道

我们到了碾沟村,道路折向西北,经张盛村,向付家庄,由于山路是沿着牧马河的一条支流而延伸,河谷极其陡峭而狭隘,也是一条难走的路。我们可以想像当年传教士们的疲惫,特别是邸牧师的太太,病得连骑牲口都坐不稳,身子摇摇晃晃的,邸牧师必须加倍小心地搀扶着她,就格外劳累了。他们一直走到次日拂晓,才依稀看见了刘家山——他们一开始就选定的藏身地。这 样,从出离忻州城到接近付家庄,过兰村乡,出庄磨镇,进三交镇,其间传教士们大约跋涉了七十里的山路,这是逃亡第一天经过的路线。

几经打听,我们来到了三交镇的付家庄。付家庄有一条山区少见的街面,是山村中比较大的一个。付家庄的六七个村民们出来和我们见面,从资料上我们得知付家庄是信佛的,就问他们庙在那里。我们不知道我们的车就停在古庙的门口,不过现在这里成了村委会。我们进去看了看,见庙里正堂墙上的土黄色佛龛里供奉着五个红色牌位,中间大,两边小,每个牌位上都用黄色毛笔字写着“神拳XXX神 神位”,从当时拍摄的照片上看,最右边的一个小牌位上写的字像是“神 拳关法爷神 神位”。下面摆着一个红色条案,上摆着陶瓷香炉,小酒碗和玻璃杯子,地上是几只 散乱的酒瓶子,到处是灰尘和蛛网。可以肯定的是,这些牌位与百年前的义和团运动相关。

传教士将进刘家山的那一天,也就是他们逃亡的第二天,天既放亮,那天他们不能进刘家山去。因为那天正是农历六月四日祭关帝的生日,村民们抬着纸马纸衣去赶付家庄的庙会,有邻近乡村的村民们都来看唱戏,戏台就紧靠着寺庙,热闹得很。为了不给刘家山的村民们带来麻烦,传教士们就退到山里去,我估计就是在牧马河支流北面磨脑山区的峡谷里,藏了一整天。在村民的生活中,一年中仅有的几次看戏无疑是一大乐事要事。乡民的价值观念、爱恨情仇都在很大程度上受社戏的左右,有戏台的村子自然是乡村领袖。庚子年春夏旱情严重,直至五月滴雨未降,到处传言:“老天不下雨,都是洋人搞的鬼”。我估计此次付家庄在祭关帝生日的同时,戏台上必定上演了消灾祈雨戏。我之所以这样猜测,是因为同一时期,祈雨唱戏在大旱的华北省份义和团运动中起了催化作用并有多处文献记载。就在付家庄祈雨唱戏的当天下午,这里就下了一场雨;十几天之后,又下了另一场雨。戏一唱,各村的义和团就起来了,村民们开始随伙仇教。而邻近的刘家山因为信教,不参加也不分担庙会、唱戏的费用,为首的付家庄自然憎恨不肯附从的小小的刘家山了。付家庄后来派人去忻州城里去迎神拳,请他们惩罚杀戮刘家山信徒,以泄积怨;但付家庄的人起初应该是不知道传教士们藏身在刘家庄的。所幸义和团拳民有事耽搁,没有马上来,传教士在此期间在后山挖了土洞,搬入洞中之后拳民才到刘家山。

据也愚氏《忻州英浸礼会流血记》记载,太原诸教士被抚毓贤所杀(在忻州传教士逃亡的第十一天),忻州合郡的人风闻此事,都“争相演拳与教为敌”。义和团到付家庄之后,必定是在这个庙宇设坛练武,在此议事联络。比如,传教士藏身于山洞时的一天夜里,曾有三四十个乡村义和团,估计是从羊圈沟村或罗家会村出来的,经过冯西沟到付家庄去;那时,在付家庄聚集了一百多个义和团团勇习咒练拳,三天后袭击传教士藏身洞的就是以他们为骨干。而在付家庄的庙里供奉“神拳关法爷神”的牌位,在义和团运动时期是一件寻常之事,出生于山西的三国英豪关公,在民间信仰中是忠勇仁义的武圣,更为三晋中人所津津乐道。何况忻州义和团团首,就是在南关村设坛练武起家的张二财主,自称是“大师兄关云长附身” 呢!

我问:“付家庄村民还信佛吗?”村民们说:“没人信佛了。”我看见已经弯垂的庙顶上长了几株一米多高的小树或蒿草。我又问:“以前的戏台在什么地方?”他们指着庙旁边新建的付家庄信用社,说:“就在庙旁边,戏台拆了,后来建了信用社。”不过,在付家庄的村南不远,建了新戏台,名叫”群芳争艳“,是一座舞台上有檐有顶的砖砌建筑,看戏的人就坐在台前的场子上看,舞台不高,不唱戏时用来堆放牲口过冬的草料和取暖的柴禾。

我们又打听刘家山,他们说离这里向西六里地的“幸福村”,就是刘家山。原来刘家山改了名字,难怪我们在许多电子地图上找不到它!我们接着问道:“知道有洋人去过那儿吗?”年老的村民点点头,还告诉我们,刘家山有“洋人窟”。我们知道,这就是传教士们藏身的山洞!

我们欣喜不已,总算是找到了我们要找的那个刘家山!告别付家庄的村民们,我们马上出发,驱车向着我们的目的地——刘家山驶去。传教士们逃亡的第二天夜晚,刘家山的几位弟兄来接 他们,带了火把,肩扛手提地带着他们的什物,颠簸了六里多的山路,进了刘家山。从付家庄到刘家山,路不难走,距离也不远,但我还是觉得走了很久。终于,我们进入了传教士逃亡路线的最后一站刘家山。(见图17)

图17 从磨脑山区到刘家山

至此,我们有根有据地验证并确定了传教士的整个逃亡路线!这次考察的意义,对我们而言,远远超出了一百零九年前确有此事发生的范围;我所经历所感受的,尚不能用言语表达,需要长久的时日来好好消化。我们的心情既因这次发现之旅而兴奋,也因传教士们昔日不辞劳苦在穷乡僻壤传福音的崇高精神而感动,更因他们在逃亡中留下的心迹所表露出的献身于传教天职、舍生赴死的大爱而亲历了悲壮。

避难刘家山,藏身“洋人窟”

看见山沟里的一个碾米石辊和一座有十字轱辘的水井台,车就开到了窄窄的柏油路的尽头,我们到刘家山了。刘家山村有三十多个民居,都是建在山沟两侧高低不同的山坡上的。大多数是没有什么生机的样子,杂树野木蔓延在房子周围,掩蔽了门前弯曲而上的小道,被风雨剥蚀的土砖砌的围墙已经破败失修。显然,大多数民居好久没有住人了。眼前的景象和我想象中的刘家山相去甚远,我不禁有些失望。

刘家山村民戎文财告诉我,大约是九年前刘家山改名为幸福村。村里原先有150多口人,但如今大多数人已经搬到山下比较平坦的地方去了,信徒们也是为了聚会的方便。目前幸福村只有五六户人家,都是老弱人等,没有小孩子和年轻人,都不信教。我们向几个村民打听传教士的往事,戎文财和他的堂弟、山村教师戎双文的妻子带我们去看了以前传教士们盖的教室。教室建在一块稍为宽敞一点的山坡上,是山村唯一用窑砖砌的房子,经过一个多世纪的风雨侵蚀,房子的状况还是相当好,只是门窗有些破旧了。教室共有两个房间,一大一小,大的有一块黑板,可以作上课或聚会之用;小的没有黑板,可以作祷告的房间。一个多世纪了,即使在传教士们离开中国以后,这个教室还是在用,直到近些年,没有小孩子上学,学校才关了门,教室的桌椅也搬走了。如今,只有一口村民备用的棺柩停在那里,构成了一幅颇有意味的图景。

我走出教室,环视着这小小的山村人家,不由得想象起当年邸牧师和其他传教士翻山越岭来到这个偏僻山村传福音的情形来。起初,他们是怎样用刚学会的忻语把主耶稣基督传讲给村民们的?从忻州城到刘家山,在当时的条件下,边走边传福音,来回至少得花一个星期,其间会有多少无法估计的难处和变数:山高路险,餐风宿露,寒冬酷暑,劳苦困顿,言语不通,形只影单,误解仇视,民情哗变,随时都冒着生命危险,但远离故国和亲人、不远万里来到中国的传教士们,还是十几年如一日,忍辱负重、义无反顾地做下去,若不是有对一个神圣呼召的顺服和委身,若不是有对人灵魂的负担和无条件的大爱,我们是无法解释这一切的。这是多么不容易啊:福音的种子播撒在纯朴村民的心中,渐渐开花结果,大多数村民信了基督,以至在弥漫四处的反洋灭教狂潮中刘家山的信仰依然没有动摇,刘家山的信徒甚至普通的村民即使冒着生命的危险也要保护传教士们。

传教士们不是一直藏在山洞里的。他们到刘家山之后的第一天(也就是他们逃亡的第三天),白天逃亡者中的男子们藏在近山的一个山洞里,妇女们则藏在村子的窑洞里。但从来刘家山的第二天起直至搬进为他们挖好的山洞,出于对主的信靠和对村民们的信任,十二天之久,他们是栖身在信徒兰万牛的家中,而土瘠民贫的刘家山村民们无怨无悔地供给着传教士们的生活所需,为他们保守着藏身的秘密。从来刘家山的第三天起,夜晚,他们就在信徒们的协助下,在七八里开外的后山坡上挖藏身的土洞了。刘家山的山区是石头山,只有地表有浅土层,除非有天然山洞,一般是不宜人工挖洞的。但有较陡峭处的山梁下面有局部积土较厚,形成黄土小崖,在那里则可以挖藏身的洞。

我们想要去看一看传教士们藏身的山洞。教师戎双文的妻子对我们说:“洞已经塌了。”

“塌了也要去看看。”

“山上的草齐腰深,有毒蛇藏在草丛里。”

“折根树桠,既可以作拐杖登山,也可以拨草探路,驱赶虫蛇。”

“很远的山路,要翻几座山,来回得花三个多钟头呢!”

76岁的薛喜旺老师代我们作答:“不管走多久多远,今天我们一定要看到洋人窟!”薛老师虽然年逾古稀,依然精神戄烁,他的身形瘦小精干,登山的脚步比我和任先生的更为矫健。

村民戎文财今年已是68岁了,他被我们的执着打动了,情愿作向导带我们去看洋人窟。任先生、薛先生和我心怀感激地快步跟上向导,向刘家山的后山上走去。沿途看见两三个村民在几块不大的高粱地里蹲着身子除草正苗,我想,若遇旱年,在山高水低、地寒物俭、望天收成的刘家山,村民的生活一定是十分艰难的。翻过几道陡峭的山梁,我们已经陷入群山环抱之中,我们的前面还是有数不清的一道道山脊,一条条沟壑。几乎没有路,有的只是一些赤血山兽踩下的蹄印,沿着土石暴露的山坡山梁忽高忽低地撒落在那里。一路上,任先生教出生在江汉平原的我辨认北国山野的灰蒿、葫芦子、胡荆。我们不得不抓着这些遍布山野的植物来作一步步的的跋涉,两只手臂上布满了网状交叉的血痕。我想起逃亡者中最年轻的女子任教士在写给浸礼会信中的一句话:“祂给我们奇妙的力量和安稳的脚步来作艰难的攀登。“她必定是根据这些深沟巨梁上的体验而写的。山沟里偶尔冒出一簇簇紫瓣白蕊的马兰花,给我不小的惊喜和感动:她使我想起那个家喻户晓的美丽传说,想起那种“风吹雨打都不怕,勤劳的人在说话”的神奇山花,对此时此刻的我而言,她岂不就是山民们和传教士们在物质和精神世界里忘我耕耘的写照吗!

我问向导戎文财:“这么多的山梁山沟,怎么记得住路呢?”向导说:“每一道山梁,每一条山沟都有名字的。”走这段山路真是不容易,从刘家山到洋人窟,直线距离不过是六七里地,但由于坡陡道难,感觉上真像是走了几十里地,途中我们不得不歇了几次脚。

然后我们进入了长长的冯西沟,其实冯西沟里还是有许多的沟沟壑壑,只不过是它们的起伏幅度没有沟两测的山岭大就是了。我们来到一座海拔1500米的大山前。向导告诉我们,翻过这道山梁,就会望见洋人窟了!果然,一过了山梁,我们就远远地望见了一片巴掌大的黄土崖,在满山葱茏的掩映中,一经指点,它还算是显眼的。(见图18,红圈标示了洋人窟所在位置)薛喜旺先生问这道山梁的名字,向导说,”山梁叫威梁,下面的沟叫威沟。“刘家山村民所说的洋人窟是位于刘家山西北方的威梁的半山腰上。

走在山梁上,薛喜旺先生感慨地说:“传教士们舍弃西方优裕的生活条件,到中国的穷乡僻壤来传道,经历这么多的艰难,实属不易!”作为基督徒的我,很自然地就和薛老师讲起福音的真道。讲完了,我才意识到,我是在传教士走过的路上传福音呢,自己心里也很受感动。

我们一行四人,从威梁下洋人窟去。越是接近洋人窟,路就越艰险,山坡的坡度大约有六十度了,我们脚蹬着植物的根部,手拉着一把蒿草茎,把身子贴着山坡往前走。终于,我们来到了黄土崖下的洞口。(见图19)一个土洞,经过一个世纪,完全坍塌了,并不意外。在洞口的塌方上已经长满了蒿草。从塌方的大小来看,洞口相当大。向导告诉我们,还有另一个洞口,相距十多米远。于是我们跟着向导过去,果然看见另一个土洞,洞也坍塌了,只是洞口还有一部分没有盖住,形成一个月牙形的洞口,月牙洞口约有一米多长。(见图20)这是一个较小的洞口,是次洞口。前一个洞口较大,应该是主洞口。根据传教士逃亡日记的记载,主洞口和次洞口在内部是相通的,因此我们可以认为它们是一个藏身的洞穴。我们以它的地名来命名这个洞,称之为“威梁洋人窟”。根据我们的考察,威梁洋人窟坡度很陡,出入不易,因而作为藏身之所比较安全。在威梁洋人窟传教士们是到那儿取水呢?在我们寻访威梁洋人窟时,司机胡秀平问过村民,村民说:“山的另一边是有水的,河名叫牛尾沟。”

图18 威梁半山腰的洋人窟

图19 在已坍塌的威梁洋人窟主洞口

(任复兴摄影,20099年6月5日)

图20 已坍塌的威梁洋人窟另一个洞口(次洞口)

(任复兴摄影,2009年6月5日)

这样,我们找到了传教士们藏身的洞穴。但是,这只是他们藏身的两处洞穴之一。

根据传教士的逃亡日记,传教士们在逃亡的第三天进入刘家山;第五天他们决定在后山挖洞,当夜就开始挖洞,又据也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》记载,刘家山信徒们也参与了挖洞。传教士们每天晚上挖洞,白天隐藏在信徒兰万牛的家中。逃亡的第十三天,刘家山的一个村民到邻村看望女儿被义和团打了,义和团放话说,后天要到刘家山来。此前两天,太原被囚的传教士们及其妻儿全部被毓贤杀害了。不仅传教士们再也不能藏身在刘家山了,就是刘家山信徒们和亲洋教的村民也不能呆在村子里了。因为不论是大毛子传教士还是二毛子、三毛子刘家山的信徒、村民,被抓住就是死。幸而此时,后山的土洞已经挖成。传教们马上分头出去,让村民分散,尽早离开村子,他们自己则卷起简单的行李,带上些干粮和两把防卫的手枪,在夜半的时候转移到新挖的洞里去了。他们从牧马河的支流提了两桶水放在洞中,他们的饮食就是干粮和水。村民们在传教士离开后也都逃走了。

如果我们查考传教士日记所记载的这个洞穴的特征,我们就会发现它不同于向导戎文财带我们去的威梁半山腰的洋人窟。这个山洞比较小,是八个晚上挖成的,洞是小的,刚好够大家躺下。而且洞挖在一条河的坡岸上,在分水岭的山坡上,洞口距河水(牧马河支流二)有三里远,而村民所说的那个“牛尾沟”也许就是流经羊圈沟村的小河,是牧马河支流二的支流。这几个特征都是威梁洋人窟不具备的。我们可以叫这个洞为“分水岭洋人窟”。威梁洋人窟不是传教士挖的,应该是一个已有的洞,后来被传教士用来藏身。分水岭洋人窟与威梁洋人窟相距三里远。从传教士们注意到冯西沟里的动静来看,分水岭洋人窟和威梁洋人窟两个山洞都应该是面向冯西沟的。

以下是传教士们在两个藏身洞中的纪事概要:

逃亡的第十三天,后山的分水岭洋人窟挖成。夜里移入洞中。

到逃亡的第十五天,即进入分水岭洋人窟后第二天,根据邸牧师的日记记载,这个洞就至少有一个外人知道了。

逃亡的第十六天,即进入分水岭洋人窟后第三天,刘家山逃走的一位村民回来看他们,见分水岭洋人窟太潮湿了,就向他们提到“一个老洞”,估计就是几天后搬入的威梁洋人窟。本来要次日夜里搬去的,因为下雨,那位村民没来。

逃亡的第十八天,即进入分水岭洋人窟后第五天,夜里刘家山已经逃亡的几位村民回来送食物给传教士,告诉他们,有人要出卖他们,要饿死他们。

逃亡的第二十天,即进入分水岭洋人窟后第七天,他们搬入威梁洋人窟,次日发现这个洞还连着另一个小洞,通过一个狭小的通道就可以进去。这正是威梁洋人窟的特征。

逃亡的第二十二天,即进入威梁洋人窟第三天,从太原来的三个义和团在付家庄训练义和团村民,此前他们聚众上山搜捕传教士们,没有找到传教士的藏身处。晚上,一个吸鸦片的人两次来卖食物给传教士,第二次来时,劝他们回分水岭洋人窟去。传教士们回到分水岭洋人窟。

逃亡的第二十三天,即转入分水岭洋人窟第一天,他们被攻击。根据传教士日记所记载的义和团来路,应该是先聚集在羊圈沟村,然后翻过山岭来袭击分水岭洋人窟的。分水岭洋人窟的坡度,从义和团想滚石头堵住洞口来看,应该没有威梁洋人窟那样陡峭,所以便于攻击。在传教士逃亡的第二十三天发生的攻击事件,显然是精心策划的,只是由于信徒张治国的报警而没能达到预期的效果。

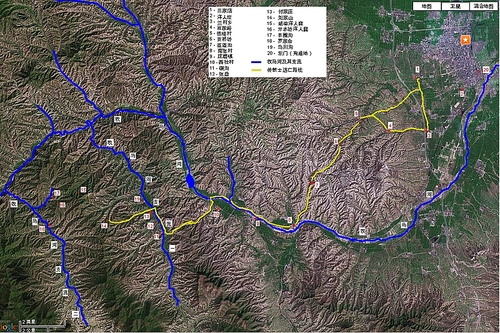

综上所述,此次考察,我们只是找到了威梁洋人窟,还没有去分水岭洋人窟。图21是我根据资料分析画出的威梁洋人窟和分水岭洋人窟的位置。传教士们在威梁洋人窟仅躲藏了三天,而他们在又小又湿的人工挖出的分水岭洋人窟里躲藏了七天,后来也是在这里被袭击。我相信,在羊圈沟村山岭的另一侧,距图中牧马河支流二约三里远处,一定可以找到分水岭洋人窟。如果我们有下一次的考察,我们应该寻找分水岭洋人窟,造访三交镇的羊圈沟村和罗家会村,从那里我们一定可以听到更多关于传教士和“洋人窟”的故事。

在避难刘家山,藏身“洋人窟”的二十多天里,传教士们面对的是生与死的考验,他们是如何想的?他们有过后悔吗?向一群不认识上帝的人传拯救的福音,为了他们的好处,反而被他们杀害,值得吗?他们惊慌不安过吗?他们害怕过吗?他们像常人一样渴望生、惧怕死吗?如果除了死亡别无选择,他们会怨恨他们所服事的主吗?他们无能为力的时候,他们如何信靠他们所传扬的主的大能?反教势力遮天蔽日的时候,他们还相信上帝掌管一切,相信主耶稣的权能吗?

让我们来看一看来华还不到一年,还在学习语言的阶段,传教生涯还没有开始就要结束了的燕教士是如何想的吧!燕教士在逃亡中给妈妈的信中写道:“我不后悔到中国来,虽然我的生命也许是短暂的,但它有意义────因为它顺着主的旨意。愿主的旨意成就!我恳切地求主的拯救,也觉得我们应该有这样的拯救,但我们经过更深的逼迫,也许更能荣耀他的名……当号筒吹响的时候,我将欢乐地跟随我主,不是以我自己的能力,乃是以他赋予软弱者的能力……”

另一天,西尼继续写道:”我们的时间在神的手中。主是我的光和拯救,我还怕谁呢?每时每刻信靠主。啊,主所赐的平安!我们要天天经历它,更多地经历它。如果主呼召,我们将快乐地回答:我在这里,请按你的心意而行!妈妈,明天是主日,愿主与你、与我们同在。如果我们不能在地上相见,那就等到我们在天堂同声赞美主的时候吧。”

图21 刘家山及其后山的藏身洞:威梁洋人窟和分水岭洋人窟

在逃亡后的第二个主日,在这似乎是最没有指望的日子,传教士们开始数算主的恩典,喜乐照亮了每一个人的眸子。没有一个人后悔到中国来传福音,燕教士的心中充满了平安和感恩,他在日记中写道:“我们的心因主的恩典而充满了赞美之声。这些日子让我们得见救主的面。如果主要我们前行、去经历严酷的试炼,我们已经准备得充分些了。深信那位有完全的智慧、完全的爱的主,必有最好的安排。……我要说,如果为了主的工作,我们需要更加被炼净,我们就更加赞美他,因他看我们值得为他的名受苦。妈妈,主是我的平安。"

请听一听来华传教四年的马牧师留给自己母亲的遗言:“我们处在丧生的危险之中……我们绝对不能逃走了……这是中国黑暗的时刻!但如果所有的传教士都被杀了,这又将会何等地感动教会!如果这是神的方式,以此将福音传遍中国,我们就决然准备好,为福音的缘故而死。我们中没有人愿意死,但我们都诚心地说:‘愿主的旨意成就。’”

是的,没有后悔,只有奉献;没有惧怕,只有信靠;没有惊惶,只有平安;没有怨恨,只有感恩;没有自私,只有顺服;没有孤单,只有主的同在。神的意念高過人的意念,传教士们看受难为炼净自己的机会;他们仰望上帝的眼目一刻都没有闭上。在他们四面受困、绝粮数日的时候,在义和团聚众搜山、寻索他们性命的时候,在藏身处被发现的绝望时刻,他们坦然地面对着死,经历着死;即便如此,如果能够,他们仍然渴望活着,但他们不是为自己活,乃是深愿为顺从主的旨意而活,为传扬主的福音而活!这就是传教士们的姿态和心迹,展现在一个寻常的眼目所不能见的给世人和天使们观看的大舞台上。

在传教士们逃亡期间,中国基督徒和纯朴的村民们给他们伸出了一只只援助的手,而此时,中国基督徒所面对的却是比传教士所面对的更加严酷的环境,许多中国基督徒为保护传教士们甚至献出了自己宝贵的生命!邸牧师怀着感恩的心在日记里写道:“如果我们被杀,请不要忘记回报刘家山的村民们。他们把所有的无保留地给了我们,甚至肯舍弃自己的性命来保护我们。”在忻州、代州、崞县、繁峙,有许许多多的基督徒、慕道友们,用殉道的血写下了生命的见证。刚来中国九个月的任教士在给浸礼会的短笺中特别提到:”中国基督徒是了不起的——刘家山的村民和我们的助手们,在试炼之中都是忠信的。”还有些基督徒,因为放心不下传教士们,冒着生命的危险从几十里、上百里之外到刘家山来看望他们。也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》记载,“彼时有奇村教友差人探询西教士消息,......始寻至山后土洞内,见西教士八人伏卧洞中,忍饥受饿,苦不堪言,不觉情动于中,相向而哭。嗣后转回,沿途被人拿问三次,几遭不测。”对上帝的使者是何等的真诚,对救恩真理是何等的忠心,每次读到这样的文字,都令我感慨万千!

时间不早了,我们跟着向导戎文财返回刘家山村。我遥望着刘家山后山那披戴着万道金光的山岭,仿佛看见了无数美好的见证人像五彩云霞一样升腾而起,弥漫过来,围绕着我们,催逼着我们,伴随着我们去奔走那前面的路程!

考察忻城东门和三家店

考察的第二天,也就是2009年6月6日,天蒙蒙亮的时候,我被窗外嘈杂的风雨声吵醒了。我庆幸这雨没有在昨天下,不然的话,在雨後的山区去重走传教士逃亡路线,尤其是寻找洋人窟将是不可想象的!过了一个时辰,雨停了,天气一下子晴朗起来,好像刚才没有下过雨似的。

这时候,任复兴先生来了,按计划,我们今天的考察主要集中在忻州城的东门(传教士们的殉难地)和三家店(老教堂和传教士们生活过的地方)。任先生还带来了两位基督徒与我见面,一位是忻州基督教会的长老李雁堂,一位是在该教会的执事赵书中姊妹,他们都是热心爱主、积极传扬福音的信徒。我们一同去考察八位传教士们的殉难地,坐上了开往东门的出租车。车开上东街,朝着古钟公园的方向开去,我的思绪飞回到一百零九年前,想起八位传教士是如何被抓住、被下在监牢里、最后被送往东门行刑的。

庚子年六月二十五日(1900年7月21日),传教士们被义和团发现之后,受到监视,要等武装的清军来抓传教士们。四天后,即六月二十九,一队清军从忻州城来到刘家山。据任复兴先生此次写的传教士遗迹考察记,我们的向导戎文财说,清军的官长并没有攻打洋人窟,而是让人传话给传教士,让他们下山,到刘家山附近的一块旷地上(这块地如今恰巧就是由村民戎文财一家承包的),官兵们要奉官命迎接牧师们回城。传教士们本来就不想打仗,一点也没有抵抗,也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》记载了传教士们的考虑:“牧师等思及:与其饥饿而死,不如为主被人杀死。”所以传教士们到了指定的地方,清军将他们捆绑了,押回忻州。

仇教的新任知州徐桂芬提审传教士之后,将他们投入大牢,受了两周的牢狱之苦。这期间,知州徐桂芬和都司(地方最高军事长官)海英将传教士缉拿归案一事禀报给巡抚毓贤,等候毓贤的发落。根据也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》和英文The China Martyrs of1900的记载,毓贤从太原派人领十个兵勇来忻州,在庚子年七月十五日(1900年8月9日)凌晨,假意传巡抚的话,说要派兵护送传教士们逃往天津去。传教士们从监狱里出来,见到州府备好的四辆车,就信以为真,坐上车朝东门方向进发。车行至城东门的瓮圈内,内门和外门一齐关了,忽然有灯笼从城上垂下来,都司海英命兵丁放炮数声,后又大声命令:“杀!杀!”早有一群义和团等在那里了,伏兵冲出来,将传教士一一捆绑杀害。这场杀戮被刻意安排在黑暗之中进行,在鸡叫天明之前,即山西话“午明头”(四更、五更)的时候,表现了屠杀者的心虚和残暴。

我们到了忻州城的东门,这里是传教士们的殉难地。(见图22,图23)出租汽车司机老任是距东门仅两里地的东石村人,他对东门的掌故非常熟悉。东门原先的瓮圈子已经拆除了,但昨天任复兴先生曾带我去看过南门,南门的瓮圈子是完整保存的,所以我可以想见东门瓮圈子的样子。目前东门只剩下了原内城门。年过半百的司机老任指着东门朝外的城墙,说:“原先城墙是抹了白石灰的,传教士们的血溅在城墙上,斑斑血迹,直到解放后还可以看得见,许多年长的村民对此仍然记忆犹新。”这与黎民在《壮烈的一幕》一文记载的相符:“其时血溅四处,连瓮圈城墙上,也是血迹斑斑。直至四十八年以后,解放初期,瓮圈城墙上的石灰皮未掉以前,仍旧隐约可见。”

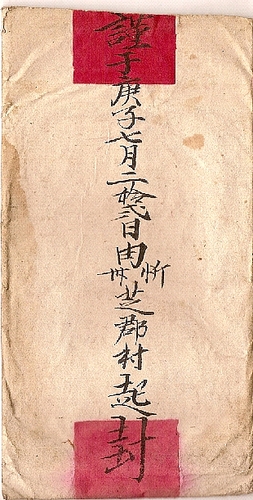

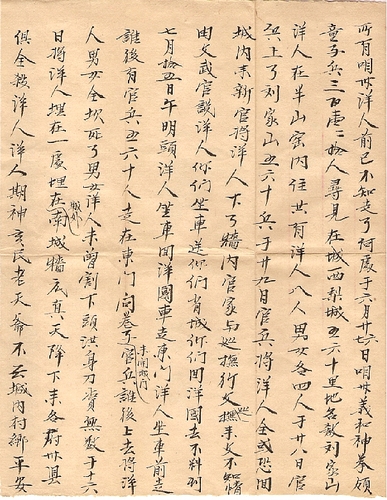

几年前,任复兴先生在忻州街头古董市场买到了一份文献,是庚子年七月二十二日,即传教士被杀后的第七天,忻州城东门外六里的芝郡村村民李育成写给在内蒙古包头德润厚宝号做生意的父亲的家书。(见图24)忻州传教士被杀是一个轰动乡里的事件,在传教士被暴尸城外的近两天时间内,写信的人一定亲眼见过殉难者的尸身。这是反教灭洋高峰时期的一封民间书信,对忻州教案有比较整全的记录,对其它文献是一个印证:

图22 忻州三家店、东门和洋人坟所在地

所有咱州洋人,前已不知走了何处。于(庚子年)六月二十六、七日,咱州义和神拳领童子兵三百一、二十人,寻见在(忻州)城西梨[离]城五、六十里地,名教[叫]刘家山。洋人在半山窑内住,共有洋人八人,男女各四人。于二十八日,官兵上了刘家山,五、六十兵,于二十九日,官兵将洋人全或[获]恐[捆]回。城内来新官,将洋人下了墙内。官家与巡抚行文,巡抚来文不知情。由文武官说,“洋人,你们坐车送你们省城,你们回洋国去!”不料,到七月十五日午明头,洋人坐车回洋国,车走东门,洋人坐车前走,谁[随]後有官兵五、六十人,走在东门问[瓮]卷[圈]子,未开城门,官兵谁[随]後上去,将洋人男女全坎[砍]死了。男女洋人未曾割下头,洪[浑]身刀赏[伤]无数,于十六日将洋人埋在一处,埋在城外,南城墙底。真天降下来,各府州县俱全杀洋人,洋人期[欺]神亥[害]民,老天爷不云[允],城内、乡村平安。

(标点为后加,括号内为补字,方括号内为错别字的更正)

这封信的用语颇带义和团色彩,如“真天降下来,各府州县俱全杀洋人,洋人期[欺]神亥[害]民,老天爷不云[允]”等语,与当时将庚子年北方大旱归罪于洋教的反教揭贴上的言语是非常相似的:“兹因天主耶稣教,欺神灭天,忘却人伦,怒恼天地,收住之雨,降下八百万神兵,扫平洋人,才有下雨之期。”可见,当时义和团的宣传,的确是对忻州城附近的村民形成了很大的影响。

(a) 信封

(b) 家书

图24 芝郡村村民李育成给父亲的书信

(信件图片由任复兴提供,2006年4-5月)

也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》,英国伦敦宗教读物协会出版的The China Martyrs of 1900,和李锦鹏《义和团时期忻州的反帝斗争》记载了形成显明对比的两件事:一是忻州城附 近的王家庄村民百般凌辱了传教士们的尸体;二是忻州城的学官朱鸿镐于心不忍,冒死掩埋了八位传教士的尸体。其实,王家庄村民与传教士无冤无仇,只不过受了蛊惑,把行恶当作义举,迷失了良心;而学官朱鸿镐出于恻隐之心,“与州主商酌掩埋之策,奈州主未允”,“典什物买芦席八条,雇工人次第将西教士八人葬于城之东隅,并插以木标,书死者姓名于其上”,做了一件流芳百世的义举。(他随即逃走了,以避义和团的惩处。)

经过忻州七中时,我们停留了一会儿,任复兴先生告诉我们,这里是昔日的忻州贡院,清朝开科取士之考场的旧址。八国联军攻陷京津城后,慈禧、光绪仓皇出逃“西狩”,抵达忻州,正好是庚子年中秋节(1900年9月8日),就驻跸一日,在忻州贡院过节。此时的慈禧,已经开始对义和团采取了镇压手段。皇上和太后君临忻州,又适逢佳节,地方官员都来朝贺。据也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》记载,不久前杀了西国传教士以邀功请赏的州牧徐桂芬,因见逃亡中的慈禧神色阴鸷,知道自己仕途将尽,有性命不保之虞,惶惶不可终日,不久惊惧而死。刽子手都司海英,后来逃跑到忻州所辖的宁武,服毒自尽。据《清史稿:毓贤传》记载,山西巡抚毓贤在义和团之乱後被褫夺职务,先是被“发往极边充当苦差”,声言“永不释回”。庚子年十二月,“和局既成,上追论误国诸臣”,昏谬凶残的毓贤就被正法了。至于义和团团首张二财主,后来潜逃回到原籍阳曲小店村,为了转移视听,曾让老婆假设灵堂,哭祭“送葬”,从此隐姓埋名,不知所终。也愚氏在《忻州英浸礼会流血记》中就这些人的结局作了如下评说:“善恶之报,毫发不爽,公道之论,自在人心。迄今与忻之父老谈及此事,未有不叹息痛恨海徐二人也!”

后来我们又拜访了忻州基督教会,看到在传教士们播撒汗水和鲜血的三晋大地,如今的教会更加蓬勃发展的喜人景象,真使我想起了圣经哈该书二章九节的应许:“這殿後來的榮耀,必大過先前的榮耀,在這地方我必賜平安,這是萬軍之耶和華說的。”我心里不由得充满了感恩!

六月六日下午,任复兴先生和我一起去考察计划中的最后一个地点--三家店。(见图22)三家店是西城墙内的一道黄土坡,为城内地势最高处,仿佛是一头卧牛侧身于城西,忻州城因此得了“卧牛城”之名。三家店有传教士们建造的供聚会、讲道用的主日崇拜的福音堂(见图25),与福音堂相连或相邻的几个配套建筑,如为查经或主日学用的教室、男女学堂、祷告室、厨房等。在福音堂的附近,还有传教士们生活起居的房子。据史料记载,1899年1月,浸礼会李提摩太牧师在三家店购地四十余亩,作为建堂之用;在此之前的十几年,传教士们是租借民房传扬圣道。是年春天即开始建造教堂及其配套建筑,经一年多的土木建设,至光绪庚子年五月,教堂接近竣工之时,义和团运动勃兴,教堂遭到抢劫、毁坏。义和团运动平息之后,教堂得以修复重建。教堂的屋檐微微上扬,如同振翮冲天的大雁。

教堂距忻城西的土城墙不过几十米远,任复兴先生告诉我说,忻州义和团曾故意在城墙上冲着教堂敲锣打鼓,搅扰教会的聚会查经活动,使传教士们不能正常生活。我想,这应该是庚子年五月底至六月初三(传教士开始逃亡之日)之间的事。据也愚氏的《忻州英浸礼会流血记》记载,“至五月底,本会教师马君与省城牧师恩君等在街行走,即有人信口狂骂,亦有时下手推打,各牧师忍耐不理。”我们还考察了传教士们当年的住屋。我仿佛看见传教士们十几年如一日,每日讲道,带信徒查经祷告,每天下午三点讲主日学,要让人明白博大精深的圣经里上帝的救赎之道;他们还走村串巷,不畏山高路远,忙着给人戒烟、医疗看病、办男女学堂,忙着向平民百姓们传福音......。我感慨地想到,除了传扬福音、拯救人失丧的灵魂的天职之外,传教士们在中国社会现代化过程中所作出的贡献也是不可磨灭的,“万事皆空善不空”,只要对社会和人民有益的事情,做了就不会被遗忘,也绝不会徒然返回。

任先生和我都认为,整个三家店的建筑群基本上完好,只是由于年久失修,杂草丛生,才显得破败。将来若经过修缮,三家店应当会成为忻州城的一大亮点。

图25 建于光绪庚子年的忻州福音堂

(任复兴摄影,2009年6月6日)

至此,我们考查了忻州义和团运动时期的传教士遗迹,我为自己能有份于这次向往已久的考察而倍感幸福,也非常感谢任复兴先生在考察过程中对我的帮助!事实上,传教士逃亡的整个事件,不论是出逃的全部路线,还是日后的藏身后山的两个地点,连同他们工作和生活的地方以及殉难地和墓地,都只是在忻州城及它西南方的一乡两镇(兰村乡,庄磨镇和三交镇)所辖的几个乡村里发生。一想到这一方热土是有人蒙了天召而来,积年累月,忍辱负重,不辞辛苦地传扬福音,直至奉献了自己的生命和鲜血的一块地方,就充满了感恩,仿佛是经历了至福一般。在这篇考察记的结尾,我怀着崇敬的心情,把这些与传教士有关的地点和逃亡路线绘成一张图,附于此(见图26),若是对日后他人的考察有些帮助,我的辛苦就没有白费了。希望我将来还有机会再次访问忻州,作更进一步的考察。

据说,忻州有一棵奇树,号称“华北第一松”,就在我们经过的庄磨镇境内,它遮云蔽日,笔直挺拔,树干两人难以合抱,如同一把巨伞笼罩了一座山。我虽然没有看到它,但在传教士遗迹考察过程中,我却看到了另一种精神的大树,它的根在亘古之初,它的福荫能遮蔽所有仰望的眼目,我谨以此作为我对十年来魂牵梦绕的古城忻州的最诚挚的祝福!

图26 忻州教案全景图

(根据传教士日记书信并2009年6月5日实地考察)

尾声

2009年6月6日傍晚,考察结束之后,任先生给我送来忻州基督教会爱主的赵书中姊妹为我买的火车硬卧下铺票,这出乎我意料之外的馈赠,还有两天来我看见的处处奇妙的安排,都使我看见了冥冥之中的安排、扶持,我知道这是来自上主的帮助,若不是有祂的帮助,我将一事无成。

送我上火车离开忻州之前,任复兴先生又把六月五日、六日拍摄的忻州传教士遗迹考察时拍摄的数字照片拷贝了一份送给我,在此之前,他还提供了洋人坟数字照片和看坟人张老根及其后代的照片。有了这些资料,再加上我考察过程中拍摄的照片,和我写的考察日记,使我能够在返回普度大学后,能够作进一步的研究,复原了传教士纪念碑,并写出这份考察记。

愿上帝纪念在这次考察中所有给了我们无私帮助的人们!

参考文献

[1] Robert Coventry Forsyth, The China Martyrs of1900 , The Religious Tract Society, London, 1904

[2] 任复兴著,《忻州耶稣教浸礼会圣徒殉难碑记》与山西忻州教案,dsuan.blog.enorth.com.cn/ article/230075.shtml,2005年3月22日

[3] 任复兴博文《慈禧、毓贤与山西教案》,2009年6月

[4] 薛喜旺著,《南关村洋人坟考》,醉心文稿,2009年1月

[5] 汉芮编著《中国基督教纪事》, 连载于《生命季刊》,1999

[6] 黎民著,《壮烈的一幕》,《忻州文史资料》第一辑,1985,12,PP24-27

[7] 李锦鹏著,《 义和团时期忻州的反帝斗争 》, 《忻州文史资料》第七辑,1991.12,PP155-157

[8]王毅著,《义和团蒙昧性的文化根源》,http://74.125.47.132/search?q=cache:o99G86QaU8gJ:danielhuang2004.blog.epochtimes.com/article/show

[9]也愚氏著,《忻州英浸礼会流血记》,《庚子教会华人流血史》第四册上册,宣统三年辛亥(1911年)秋,转载于《忻州文史资料》1991年第7辑

[10] 海燕著,《忻州的日记》,《生命季刊》2000年3月

http://qiyanren.blog.hexun.com/36722710_d.html