汉译《圣经》之考察

亚历山大东征把希腊文化带到了东方,开创了历史上光芒万丈的希腊化时代(前323-前30年),受其影响的近东各个民族都不同程度地希腊化了,出现了所谓的希腊化安那托利亚文化、希腊化叙利亚文化、希腊化埃及文化、希腊化美索不达米亚文化、希腊化伊朗文化、希腊化犹太文化、希腊化安息文化、希腊化大夏文化,等等。此外,在更遥远的东方又有希腊化印度文化--犍陀罗文化,在更遥远的西方也有所谓的希腊化罗马文化--希罗文化。其中现实意义最大的莫过于希腊化犹太文化了。

生活在亚历山大里亚的犹太人很快就希腊化了。一个重要的表现就是该城很多犹太作家只用希腊语进行写作,因此不管是在宗教仪式方面,还是个人阅读方面,都必须把希伯来文《圣经》译成希腊文,这样犹太人才能看懂。于是出现了《圣经》的"七十子译本"(Septuagint)。据说约在前3世纪到前2世纪期间,以色列12支派的72位学者应拖勒密王朝之请,在亚历山大里亚各人独居一室,进行翻译,最后各人译文竟彼此一字不差,故称"七十子译本"。到公元一世纪已流传至巴勒斯坦,成为基督教最早应用的旧约《圣经》,现在仍为希腊正教会的通行本。这是《圣经》翻译的开始,从此开始了圣经文化向世界各地渗透的过程,各民族的传统文化都不同程度地受其影响,汉族也莫能例外。

今日所普遍使用的中文《圣经》,是国语和合本《圣经》(简称"和合本")。这部为读者所珍爱、学者所赞赏的百万字译着,已有80多年的历史,却鲜有人知道它的来历。不过在"和合本"之前还有其他译本,其数目之多、年代之久,也是人们所始料不及的。

至于谁最早在什么时间把《圣经》译成中文,这个问题是有争论的,直到现在仍没有肯定的答案。今天的所见的最早的汉译《圣经》是18世纪的,可稽考的汉译工作却可追溯到7世纪的唐朝。可是还有许多未经证实的、比这更早的译本的说法。考古学家仍在研究那些传说背后所隐藏的可能性,想必将来会有更多的新发现,会使这种可能性变为真实性。因此,要讨论汉译《圣经》这个问题以前,不妨让我们先看看那些传说,然后再看历史文献给我们的较为具体的提示,最后探讨现存《圣经》的各种完全的与不完全的汉译本。

传说中的《圣经》汉译

传说与史实有时难以区分,但在研究历史时,我们又不能忽略那些未经史料证实的说法。随着历史的发展,那些未经证实的传说可能会变成事实。所以我们的态度应该是既不要盲目地相信它,也不要轻易地否定它。唐以前,基督教是否传入中国,至今尚无确切的史料来说明,以下几种说法可供参考。

多马传入说。最早提及基督教传入中国的西方人士,是古罗马的阿诺比尤斯,他于公元300年左右写的《驳斥异教论》中说:"传教工作可以说是遍及印度、赛里斯(Seres,丝国)、波斯和米底斯;"巴多罗买传入说。王治心在《中国基督教史纲》中说:一同来东方传福音的有多马和巴多罗买二人,多马去了印度,而巴多罗买则来到中国;

基督徒逃难说。据法国樊国梁《燕京开教略》记载:公元65年,罗马皇帝尼禄迫害基督徒,70年耶路撒冷被毁,四散逃难的基督徒当中,有部分来到东方,侨居中国。这三种传说都指东汉明帝永平年间的事情。这时期的基督徒多为犹太人,福音主要靠口传,新约《圣经》尚未诞生,旧约《圣经》被带来中国的可能性不是不可能的。

犹太人来华侨居,已有很长的历史,有始于周、汉、唐等不同说法。根据史料,唐朝已有相当数目的犹太人在中国居住。犹太人起初自称"一赐乐业"("以色列"之音译),做礼拜时戴着蓝色帽子,因此也被称为"蓝帽回回"(戴白帽的回教徒称为"白帽回回")。由于犹太人按传统不食兽类腿下筋,所以又称作"挑筋教徒"。最著名的犹太人聚居地是河南省开封,设有犹太会堂,称西那高刻(Synagogue)。17世纪有天主教学者来开封访问研究,证实会堂中存在一部年代达五、六百年之久的《摩西五经》。可惜19世纪中叶的战乱使这珍贵典籍流失无存。犹太侨民是否将《摩西五经》译成中文,这种想法已难以证实。

(开封犹太人读经图)

叙利亚传教士传入说。东汉时代,有叙利亚教士二人,藉学习养蚕冶丝之名,来到中国传教;

三国孙吴时传入说。明朝洪武年间在江西得大铁十字架,上铸赤乌年号(238-250)。铁十字架上书:"四海庆安澜,铁柱宝光留十字;万民怀大泽,金炉香篆蔼千秋。"假如铁十字架真是基督教遗物,那么可以想见基督教之花在公元三世纪的中国土地上就曾一度开放,圣经那时传入中国,并非无稽之谈。

传说毕竟不是史实,不能作为历史研究的依据。基督教传入中国的年代,有据可考的年代是公元635年(贞观九年)。

可稽考的《圣经》汉译

7世纪的唐朝,经济繁荣,泱泱大国,气度非凡,对域外文化兼容并蓄,大有笑纳百川之势。一般认为基督教就是这时传入中国的。公元635年,基督教聂斯托利派传教士阿罗本从波斯抵达西安传教译经,时称景教。根据公元1625年在西安出土的"大秦景教流行中国碑"所记,其中有"真经"、"旧法"、"翻经建寺"等语,证实在唐朝时已有翻译圣经之举,并有一部份译本出版与流传,但并非全译,译本亦已失传。除"景教碑"的记载外,中世纪前来东方游历的人士,也宣称在中国见过基督教经典。如阿拉伯旅行家伊本·白图泰以及新近发表的《光明之城》(可能是伪书)一书作者意大利人雅各·德安科纳等都有记录。

元朝时,天主教方济各会派传教士到中国传教。孟高维诺主教于1305年从北京寄给罗马教皇的信中说:"现在我已将全部新约和诗篇译成中文,并请人用最优美书法抄写完毕。"一般认为孟高维诺曾把新约和《圣咏集》(即《诗篇》)译成"鞑靼人通用的语言,"不过也有人疑为汉文。马可·波罗在他的游记《马可·波罗游记》中也提及在大汗宫中见过"四本福音的圣经",只是没有说明是否用中文写成。意大利托钵僧卡皮泥在1245年奉教皇因诺森四世之命,出使元朝,他不但看见中国有新旧约圣经,也看见教堂和敬拜的活动。

(孟高维诺主教)

以上是基督教在中国的早期活动,也是汉译《圣经》有据可考的时期。可惜的是,唐、元译本皆未流传后世。

明以来的《圣经》汉译

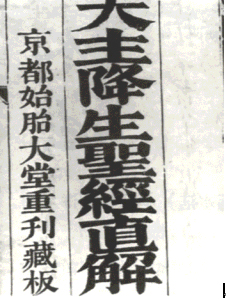

明清以降,大批传教士来华,尤其是英、美教士十分热心译经工作,贡献良多,影响颇大。在天主教发面有利玛窦的"祖传天主十诫"、巴设的白话文四福音、保罗书信及希伯来书、阳玛诺的《天主降生圣经直解》、贺清泰的《古新圣经》等。其中《巴设译本》可能成为后人马士曼和马礼逊译经时的蓝本。到18世纪末,随着基督新教来华,圣经汉译可谓百花齐放了。

(阳玛诺翻译的《天主降生圣经直解》)

1、马士曼、拉沙译本。第一本汉译《圣经》,是根据拉丁文在印度完成的。译者马士曼、拉沙前后花了16年翻译《圣经》,《新约》于1811年出版,并于1822年在印度塞兰普尔出版《新旧遗诏全书》。然而这本《圣经》很可能没有流传到中国。

2、马礼逊、米怜译本。第一个在中国把《圣经》完整地译成汉语的是马礼逊。马礼逊在离开英国前伦敦会给他的"指示"中称:"我们有必要完全授权给你,可根据你的机智和判断,在各个场合方便行事。……我们坚信你能在广州而不致遭到反对,一直等到你能达到学会汉语的巨大目标。……你……或更有幸地能翻译《圣经》。"

1810年和1811年,马礼逊先后译成了《使徒行传》和《路加福音》;1813年将新约翻了出来,并于次年在广州出版,一共排印了2000部,工本费共用去3818元西班牙银币。随后与米怜合作翻译旧约,于1819年完成旧约的汉译工作,在伦敦皇家亚洲学院的资助下于1823-1824年在南洋马六甲出版圣经全书,并印了写阐述圣经的单张,取名为《神天圣书》。线装,共21卷。此次译经工作,有中国人参与。旅居伦敦的华人杨三德(译音)为马礼逊抄录巴设译稿,同时也指导马氏学习中文;印书工人梁发1810年起在马六甲英华书院与米怜共同印刷圣经。梁发后来成为第一位华人牧师。另外广州耶稣会士袁光明(译音)、李十公、陈老宜等人曾从旁协助。

(马礼逊的译经活动)

3、麦都思、郭实猎译本。本书其实是由一个四人小组合作的产物。新约称为《新遗诏书》,1837年出版,石印;旧约于1838-1840之间在香港出版,名为《新旧遗诏圣书》。

新约的翻译多由麦都思负责,其实是修订马礼逊、米怜的译本。郭实猎后来又将新约译本修改出版,名为《救世主耶稣新遗诏书》,1840年出版。本书为太平天国所翻印,不过甚多修改。1847年,洪秀全连续两个星期,去新教教士罗孝全那里听课,而且第一次看到了《圣经》译本,这可能是郭实的译本。根据郭实腊的称法,太平军将新约和旧约称为"遗书",后面再加"圣书"二字。太平军用"天国"来表示其所建立的朝代。据说,这词来自郭实腊所译福音书中马太所指的天国。在太平天国的大力推广下,《圣经》普遍流传,地位空前高涨。据说洪秀全手下有500人从事圣经的汉译和改编工作。外国宣教团体认为福音遍传中国的时机已到,立即发起捐献运动,要为中国印刷一百万本新约圣经。还在上海设立了一个印刷厂,专门印刷出版圣经。大英圣书公会所捐得款项,足够该会在华事工未来20年之经费。

(太平天国圣经。醒目的汉字两边为飞舞的双龙)

4、代表译本。《南京条约》签订后,清廷被迫开放五口。英、美各传教机构于1843年在香港成立一个委员会,修订已有的中文《圣经》译本,由各地传教士分五组译出新约初稿,交代表委员会审阅。这一活动对香港日后成为中文《圣经》重要印刷基地,起着重要作用。审稿工作从1847年开始到1850年完成。但对基督教崇拜的宇宙主宰希腊文Theos一词的译名究应称"上帝"或"神"发生分歧,终未能统一。英国圣经公会主张采用"上帝",美国圣经公会支持采用"神"。这个分歧至今仍然在基督教内存在。故1853年出版的《新约圣经》,分为"神"及"上帝"两种版本。

旧约部分不再由各地传教士参与其事,而由来自广州、厦门、上海等地的代表组成的委员会进行翻译。由于意见分歧,委员会陷于分裂,后分成两个团体各自工作。一个团体由麦都思、米怜、施敦力和理雅各组成,于1853年完成旧约译稿,1854年出版。1855年又与代表委员会译本《新约圣经》合订在上海出版,仍称代表委员会译本《圣经全书》。人称"上帝"版。该版得到王韬润色。裨治文和克陛存因为不赞成委员会所采用之文言文体和"上帝"译名,两人另行翻译新旧约全书,相继于1859年和1862年完成,交给上海华美圣经会1863年出版--古汉语"神"版,亦称裨治文译本。译本较"上帝"版差。

以上均为文言文译本,当时称"文理"译本,或"深文理"译本,至1877年已有11种之多。

5、和合译本。1890年,新教传教士在上海召开大会议决定出版一本全国通用的中文圣经,以求减少版本过多而造成的译文混乱现象,务求做到文笔流畅而又忠于原文。次年,共成立了三个《圣经》重译委员会,分别负责三种不同文体的版本:文理、浅文理,以及国语(或官话)。全部翻译历时27年,其中以"国语和合译本"最受欢迎,成为今日绝大多数教会采用的标准译本。

(和合译本委员会)

三个版本中,浅文理译本是一种较为浅显的文言译本,最早完成。最初试译的是杨格非,1885年杨格非浅文理《新约》译本在汉口出版。杨格非认为文理《圣经》过于艰深,无法担负普及基督教的任务,而官话译本不免带有浓厚的地方性色彩,因此决定采用浅显的古汉语尝试译经。1889年苏格兰圣经公会还出版了杨格非的官话《新约》。杨格非的《旧约》(译至《雅歌》)于1905年出版。1902年施约瑟浅文理译本在上海出版。施若瑟为美国圣公会传教士,上海圣约翰大学创办人。他曾参与北京官话《圣经》翻译。1881年他在武汉患瘫痪症,用双指独立用浅文理翻译《圣经》。经过12年的努力,在美国圣经公会的支持下于1902年在上海出版,此版又称"二指版",是指施约瑟在翻译旧约官话译本后中暑瘫痪,只能用两只手指工作。

文理译本(即古汉语译本)先后经由湛约翰、艾约瑟等人负责,费时十六年,中间曾经历了义和团运动,直到1906年才得出版文理和合译本新约,而文理和合译本《圣经全书》则迟至1919年出版。

国语译本从动工(1906)到出版(1919)仍在世上的,只有富善一人。富善在中国传道前后60年之久,其中29年用在译经工作上。新约重译工作在狄考文支持下进行,于1907年出版官话和合译本新约。该译本译文准确,但文字不够流畅,此后又屡经修订,至《圣经全书》出版时,与初版相比,改动甚多。旧约重译工作在富善支持下进行,并议定五点译经原则,如译文必须切合原文,必须是通用的白话文,不使用地方方言,而又便于上口诵读等。旧约译成历时13载,于1919年初与新约合订出版官话和合译本《新旧约全书》,有"神"和"上帝"两种版本。该版本逐渐取代了《圣经》的其他中译本,在汉族教徒中广泛传诵,也为中国教会普遍接受。这也是外国传教士在华集体翻译的最后一版中文《圣经》。

(从事汉语圣经修订工作的传教士,左3为富善)

国语译本受到教会内外一致好评,被誉为最佳的白话文模范作品。它不但满足了近代中国教会的需要,更成为白话文运动的先锋。萧干"始终认为《圣经》本身则是一部了不起的大书",并"深深景仰""耶稣这一富于革新精神的历史人物。"朱维之在其《基督教与文学》一书的导言中说:"中国固然已有悠久的文化历史,有特殊的、丰富的文学遗产,但那只是旧时代底贡献,祖宗底努力。现在我们成了新世界底一环时极需新的精神,新的品格,新的作风,来作新的文学贡献,新文学中单有异教的现实是不够的,我们更需要基督教底精神原素。"

为了向不讲普通话的中国人传福音,教士们将中文《圣经》再改写成各地方言。这些方言译本种类很多如上海、福州、宁波等方言,但每种只适用于某一省一地,并不象上述译本那样可以遍及全国。上述方言译本多数采用汉字译音,少数为传教士创造的罗马字母拼音,后一方法后来成为汉语拼音的滥觞。

另外还出版过不少少数民族语言的版本。其中最早的满文译本于1822年出版,另有朝鲜文译本、蒙文译本、苗文译本等。这里特别值得一提的是,在《圣经》未被译成该民族语言之前,还有不少少数民族只有语言而无文字,所以他们中有不少用《圣经》翻译使用的注音字母为其文字,有的甚至沿用至今。

(印刷好了的苗文圣经)

再看看东正教方面的译本。满清政府于雍正五年(1727)正式批准俄国东方教会(即希腊教会)在中国设立教会,原意为方便俄国使节人员礼拜,东正教士正式开始向中国传教。来自俄国的东正教士当中有不少专门从事汉学研究,著述甚多。其中有高理主教于1864年着手将新约圣经由希腊原文译成中文,又经巴拉第主教修订,正式成书。目前保存的版本的1864年在北京印刷的。

上面提到的这些译本都是外国传教士翻译的。其实不只是外人在翻译《圣经》,中国基督徒自己也在动手翻译圣经。如金陵神学院教师朱宝惠与赛兆祥于1929年合译出版《新约全书》;王宣忱自行翻译新约,于1933年在青岛出版重译本《新约全书》;1946年燕京大学宗教学院出版了吕振中的《新译的新旧约全书》;陆亨理和郑寿麟博士从希腊文和希伯来文直接翻译新约和《诗篇》。新约定名为《国语新旧库译本新约全书》,于1939年出版。新约及《诗篇》的第三版合订试验本,于1958年在香港出版。

除了上述各新约译本外,还有个别书卷之翻译,例如:译自英文本的《现代语文圣经新约译本》(1956年)、王福民的《雅歌》(1960,汉英对照、文言白话兼用)、刘翼凌的《约翰福音》(1964)等各具风格的新尝试。圣经公会还用现代口语出版了《新约全书》译本。总之,解放后的这些译本都是在香港和台湾出版的。

有人统计迄今为止世界上《圣经》的各种版本有1600多种,仅在中国的发行量就已达3亿余部,而每年又在不断增加有新的译本。处于基督宗教核心地位的《圣经》自然成为人们关注的焦点,人们从不同的角度进行审视、诠释,涌现了大量成果。但与国外相比,中国的《圣经》研究似乎显得落后、单薄,尤其是神学界和学术界隔阂很深,有种不相往来的味道,这大大制约了《圣经》的研究,使得中国难以有建立一门真正的"圣经学"。这是值得深思的。

陈恒